�q�ǂ��̎��̖h�~

�q�ǂ��̎��̖h�~

�q�ǂ��̔��B�i�K�ƈ��S��E�q�����̖h�~�����N�W�E������}�蓖�ȂǁB��̓I�Ȏ��̗��m���Ă����ƁA���̖h�~�̃C���[�W�g���[�j���O�ɂȂ�܂��B

���̃y�[�W�̖ڎ��F

�Ԃ����̐����Ǝ��̖h�~(�\)�@

�q�ǂ��̎��̂�h�������N�W�@

�q�ǂ��̎��̂��낢���@

�q�ǂ��̌�������@

�̂ǂ��l�܂�����@���}�蓖���@

�₯���@

�q���̎��̖h�~���i�W�@

�q�����̈��S�@�@

�q�ǂ��̌�ʈ��S�@

�U�����@

�q�ǂ��̃l�b�g���S�@�@

���Ԃ����E�c���̐����Ǝ��̖h�~�@(���c���̔��B�i�K)

(�����s)�`��q��ĉ����J�����_�[(�݂Ȃƕی���)���]��

(�����s)�`��q��ĉ����J�����_�[(�݂Ȃƕی���)���]��

�@

���̂��ł������̂��P�Ύ��@������悤�ɂȂ������m�\���ǂ����Ă��Ȃ��i�K

1�`14�@�q�ǂ��̎����@��P�ʂ������@

(1-4�P�ʁB1�`9�ł�������P�ʂ܂��͂Q�ʁ@�����J���Ȑl�����Ԓ���2006,

2009�Ȃ�)

���S���̂̔����ȏオ�ƒ��(1�`4��) ���Ɍ���E�t���ł��ڂ�E�]��

���̂ɊW�������i�@0�`4�F�P�� �����@�@�����ĊK�i�A�x�b�h�A�e�[�u���A��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@5�`9�F���]�ԁA�����ėV��A�K�i�A�h�A�@�@(�o�Y�Ȓ���)

�@

���q�ǂ��̎��̂́A���B�i�K�ɉ����ĕω����邽�߁A���̂�h���ɂ́A�q�ǂ����ǂ��������Ă������̗������K�v

���Ԃ����̐����@�@�牺�֏��ɐ���

���B���Ă����i�K(���ށ����ɓ���遨�Q�Ԃ遨����遨�͂��͂�����������)�ɉ����āA�������N����܂��B

| ���� | ���̑O��̓��� | �N���₷�����̗� | ���� |

| �D�P3�J�� | �������ˎn�܂�(���r���ς��ƍL����B= ���߂Ă̑ٓ�) | �@ | �@ |

| 0�`�Q�J���� |  ���炤��Q���܂܁@���� ���ɂ���Ƃ悭�葫���� ���n���ˁ@ ����Ȃ��߂� |

�[���Ύ��̎��̎��͂W���������@�@�炪���炩���}�b�g���X�E���ɖ��܂�A

�d����l�p�z�c�Œ����Ȃ� ���������Ă��Đe�����Ƃ��B ��̗͂��キ�s����@������ł��₷�� �������ɐe�������� ���ʊ�ł����ڂ�� �f�� |

���������邱�Ƃ�������x�����̂��|�C���g |

| 1�J���� | �����ɂ���Ɠ����グ��悤�� | �@ | �@ |

| 2�J���� | �����Ŏ�(�������̂�����Ɩڂ𗣂��Ȃ��Ȃ�) ���₷�ƃj�b�R�� �w����Ԃ� |

�@ | �����ŐƂ��ɂЂ��̏�ɒu���ꍇ�́A�Ђ��̏�Ƀ^�I����~���Ă���Ԃ�����u���Ƃ��ׂ�ɂ��������C�C�X |

| �R�J���� |

�葫�o�^�o�^�����ӂ� �Q�Ԃ���K������B�������ŐQ���邱�Ƃ� �f��i�Ȃj�u�A�[��u�E�[� ���₷�Ə� �n���h���K�[�h(������[���ƌ��߂�B�肪�����̑̂̈ꕔ�ł��邱�ƂɋC�Â��n�߁B���m������O�i�K��) |

�x�b�h�E�\�t�@����������

���ł����ɓ����悤�� ���ł������ƌ��߂� |

�x�b�h�̍�B�\�t�@�ł͌����ĐQ�����Ȃ��B���}�b�g �~���z�c�͌ł߂̂��̂ɁB �������ɐQ�������ꍇ�A�����������e�����Ă���(SIDS�͂��Ԃ��Q�Ŕ������₷���B����U�J���ɂȂ�Ύ�悤�ɂȂ�̂ŁA�������ŐQ�����Ă��悢) �\�h�ڎ��J�n �߂��Ɋ�Ȃ����̂������Ȃ� |

| �S�J���� | ���������

�Q�Ԃ�ł���q�� ��ŃK���K�����ɂ��� |

�[���Ύ��̎��̎��͂W���������@�@�Q�Ԃ肪�n�܂�Ɗ댯�͍ō����� �Q�Ԃ�R���R������̂ŁA���炩���}�b�g���X�E�z�c�E���ł̒����̊댯���ō��ɁB �x�b�h�E�\�t�@����̓]����������@�@ ���c���ˑR���nj�Q�̃s�[�N(SIDS) �d���Ȃ��A�̂�����ƕ������ŗ��Ƃ��₷�� |

�Q�Ԃ�́A������ˑR�ł���悤�ɂȂ�̂ŁA�O�����ĐS�\���� �������Ђ� �Q�Ă���Ԃ����̂��ɂʂ�����݁E�^�I����u���Ȃ�(�炪���܂�) SIDS��F |

| �T�J���� |  �������̂Ɏ��L�� ���ł����ɓ�����A�Ȃ߂Ȃ� ��������ő��w������Ԃ�q�� ���Ԃ��œ�����������グ�� �u���Ȃ����Ȃ����v��D�� |

���(�^�o�R�Ȃ�)�@�₯��(�|�b�g��A�C�����Ȃ�)

�������o�����F����u5���������T���v(���)���� |

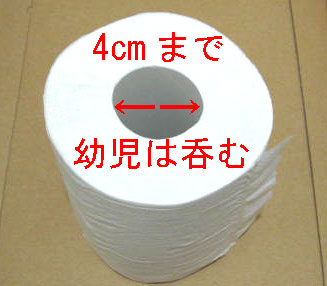

����1m�ȓ�����댯����P���@�Ƃ̒��͊댯���炯 ���邢�́A�Ԃ���J�����Ȃ����ȂǂɈڂ� �䏊�̃}�b�`�A���C�^�[�A�^�o�R�A�ȂǁA���a4cm�ȓ��̂��́B Keep tiny things out of reach of children. |

| �U�J���� | �Q�Ԃ�R���R���@��芮�� �ڂƎ�̋���(�ڂŌ��Ď�����A�������炨������Ɋւ��n�߂� �u���Ȃ����Ȃ���� �_�C�i�~�b�N�V��OK:�u���������������� �l���m��(�m���Ă���l�ƒm��Ȃ��l�̋�ʂ����n�߂�) �Ƒ��ɘb��������悤�Ȑ����o�� �u�_�[�_��u�o�[�o�v�ȂNJȒP�Ȉӎv�\�� �����H�J�n �ꂩ��̖Ɖu���Ȃ��Ȃ� |

�\�t�@����̓]���������Ȃ�

���ݕ���H�ו�������Ă̂ݍ���ŋC�ǂɋl�܂��钂�������� |

�u�Ƃ̒��͊댯�������ς��v�Ǝ��o����F�e�[�u���̏�̃^�o�R�E�����E��A�A�C�����A�X�g�[�u�A�Ƌ�̊p�A�h�A�A�r�f�I�f�b�L�̑}�����A�͂��݁A�~���A���ׂ鏰�A�d�C�R�[�h�A�o�b�O(�̒��̏������) ���ɑ䏊�͊댯�F��A�A�r���A�|�b�g�A���ъ�A���A�u�h�E�A�X�[�p�[�̑܁A�� �\�t�@�łȂ��A���ɐQ������B�ڂ𗣂��Ȃ� �o���P�[�h��䏊������Ȃǂɐݒu �l���݂������ |

| �V�J���� |  ������� ��������ɂ������@��������g���V�� ������������� ���y���y���߂�悤�� ���������n�߂� �鋃��(7,8��������n�܂�A�Q����ɂ͎���) |

�@ | �@ |

| �W�J���� |

�l���m���E��ǂ��s�[�N

|

���ɂ��郂�m�ŃP�K�A���

�����֗�����B���ʊ�ł��ڂ�� �K�i���痎���� �X�g�[�u�E���ъ�(���C�����o��)�ł₯�� ���Ŕ�яo�� |

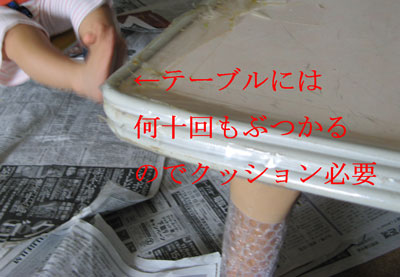

�u����1m�ȓ�����댯����P���v��O�� �Q�܂ł͎c���������Ȃ�(�K�����C�̓��͔���)�E�����̃h�A�͊O�J�M��t���� �댯�Ȃ��́A�������č�����̂͒u���Ȃ� �e�[�u���̊p�Ȃǂ��N�b�V���� �䏊(�댯)�Ȃǂ̓�������ӂ��� |

| �X�J���� |

�͂��͂�

�d�����̂������@�e�w���g���Ă��� �@ |

�x�r�[�J�[���痎����B�C�X���痎����B �x�r�[�J�[���痎����B�C�X���痎����B

�����o���J���Ďw�͂��� �Ђ��E�悾�ꂩ���Œ��� |

�O�o���͂��ׂ�~�ߕt���̌C�����͂�����ƃP�K�h�~�ɂȂ�

�x�r�[�J�[�̃V�[�g�x���g�͌�������(�T�_��)�B�C�X���痎���Ȃ��`�F�A�x���g(�s��) |

| 10�J���� | �������B�Ƌ�ɂ��܂藧�� ���Ƌ�ɂ������� ������g�����V�т��ł���悤�� |

����ԁB�Ƌ���p�ŃP�K�B�͂��݁E�J�~�\���ŃP�K�B�t���ł��悭�]��

���C�œ]�� |

�����͂͂���(�C���͂��ׂ�)�B�p�ɃN�b�V�����ށB�˂̊p�Ȃǂɂ̓��b�v�̐c�����Ăɏ����J�������̂��g����B�t���A�}�b�g

�����̃C�X(���ݑ�)�́A�����̂��ɒu���Ȃ� |

| 11�J���� | ��������A��������ł���

�g�߂Ȑl�Ƒ��l�̋�ʂ��� �Q�̃��m��ł��炷 |

�i�b�c�ނŒ����B

���ϕi�E��E��܂�����(�ق��̂��̂̌�������A�댯�x������) |

���ϕi�Ȃǂ�1m�ȏ�̏��Ɉڂ����A�ӂ��e��Ń��b�N |

| �P��

�l���傫�� |

�����(����) �^��������̂Ŗ�͂�������ɁB���Q�͂P��(�R�����ɂ͋N����) �Ќ����b�� �P�ꕶ�i�����j�@�w���� �C���C�����n�܂�(���Ȏ咣) ����p�ɁB���ɐ���`���� �X�v�[���E�t�H�[�N �h�{�̂X���͗����H�B�������ċ����ɐ�ւ��Ă��悢�@�܂���������H�ׂ��Ȃ��̂ŁA����P�`�Q��ʼnh�{��₤ |

�q�ǂ������̂������Ƃ������̂��P�Α� �e�[�u���E�����o�����p�ɂԂ����B���̃��m�ɂ܂����|��� ��������]�� �X�[�p�[�̃r�j�[���܂��炩�Ԃ蒂���@�������ɕЕt���� |

��Ȃ����Ƃ����Ď����Ă��A�܂��Ӗ��͂킩��Ȃ��B�ڂ����ĕ|����ő傫�Ȑ��Łu��߂āv�Ƃ͂�����B����ꂽ���Ƃ̓��e�Ӗ���������悤�ɂȂ�̂�4,5����B�u(���Ȃ���)�_���v�����u(����)�~�߂�(�~����)�v�̕����A�S�փ_���[�W���c��Ȃ� |

| �`�P�Δ� | �ǂ��܂ł������Ă���

���������̃X�C�b�`�E�m�u�ނ������� ���䁨�Ȃ�ł��u���Ԃ�Łv��肽���� ���V�т�{�i�I��(���ɓ���Ă��傫�ȊQ�Ȃ��B�܂����ƕ�����Ƃ�߂�悤��) |

���E�x�����_���痎�����B

���Ȃǂݑ�ɂ��āA�x�����_��x�r�[�Q�[�g�����z���� �䏊�ł₯�ǁB����Ȃ߂� �@ |

�ڂ������Ȃ�

���ݑ��ɂȂ���̂�P���@�����E�x�����_�Ɂu�K�i�v�ƂȂ肦����̂�u���Ȃ� ����͑�ς݂ł��A�e�ʁE�m�l��͊댯�B�m�l��łQ�K�̏o������]����������@���ڂ𗣂��Ȃ��A���O�Ƀ`�F�b�N���đ� |

| �P�Δ��` |  �����B�o�� ���R��(�C���C����)�@���ł��u�C���v�u�_���v ���u�킽���v�̉萶�� �Q�ꕶ�i�r�{�u�j���\���́@ |

�Ƌ�������B���ɓo��B�K�i���痎���� | �Ƌ�̑O�Ƀ_���{�[���Ȃǒu��

�K�i�́A��l���q�ǂ��̉��������(�]�Ƃ��Ɏx������) �y���E�t�H�[�N�E���u���V�����ɂ��킦���܂ܑ���̂́A�]�Ƃ��ɂ̂ǂ�˂� ���̒E�P�͂����ɂȂ�₷��(���̎q�������Ђ��ς�Ȃ��悤�ɏ�̎q�ɒ���) �q�ǂ���䏊�ɓ���Ȃ�

�q�ǂ��̋C�������~�߂�(�܂����t�ŕ\���ł����ɃC���C������̂ŁA�u�`�Ȃ̂ˁv�Ƒ��) �����q�ł͂��ނ͂��� |

| �@ | �@ | �@ | �@ |

| �Q�� | ���Ȏ咣���J���V���N(�C���C����)�̃s�[�N�B���m�𓊂��ē{���\���B�킪�܂܂�����ł͂Ȃ��A��肽�����Ƃ����܂��ł��Ȃ����ƂɃC���C�����邽�߁B�Q���߂���ƌ��t�œ`������悤�ɂȂ�A�䖝�ł���悤�ɁB �C���C�����͂R����ɂU�����炢�̎q�ł͂����܂�(�l����) �e�������āu�킩�����H�v�ƕ����Ɓu�킩�����v�Ɠ����邪�A���t�̕\�ʂ��킩��������(���S�ł��܂�����ꂽ�Ӗ����킩��͖̂����B�����A�e�̋C������`����悤�ɂ���ƁA�₪�đ���̋C�����Ɋ��Y����悤��) �K�i���炭�ɏ�艺�� �������V�� |

��ʎ����@���@���q�@�U��

���ׂ��E�u�����R���痎����@ �}�b�`�E���C�^�[�E����������E�ԉ� �v�[���E�C�Ŏ��� |

�M���̓n����Ȃ� |

| �R����@ | �����Ƃ���֓o���

������ �Ȃ�ł��ł��閜�\�� �P���J |

�@ | ��������Őe���Ԃ�����A���邾���łȂ��A�u�ɂ���B�Ԃ���Ĕ߂����ȁv�@������̋C�������l����悤�� |

| 3,4����@ | ���܂����F�B�ƒ��ǂ��V�ׂ�悤�ɂȂ�(����܂ł́u���s�V��) | �@ | �@ |

| 4���� | �g�̉��̂��Ƃ͂قƂ�ǎ����łł���(���Ԃ͂ƂĂ�������)

��b���@���� ���[���̂���V�т��ł��邪�A���邵�ď��Ƃ��Ƃ��� �e���Q���Ƃ��ȂǁA�e���v������ĉ䖝�ł���悤�ɂȂ�̂͂S�Έȍ~�B�����������l�̋C�������v�����悤�� ���ԂƂ����T�O��������n�߂�H�H |

�@ | 4,5���납��A�������{�i�I�ɂł���悤�ɂȂ�B����͂�����܂ł̐��{�ɍ��܂邽�� |

| �T���� | �Љ�̈���Ɗ�����A�Љ�̃��[������鎩�����ւ炵��

�q�ǂ��������m�ł́A���[��������ėV�ׂ�悤��(�e�͕�) |

�@ | �@ |

| �U�` | ����ӎ��������Ȃ� �����S���o�Ă��� ���w������l�ŏo�������悤�Ɂ��ʊw�E�V�� |

���H�ŋ������đ����ʎ���

�M�������A���E���Ȃ��œn�� �U�� |

�@ |

| 7,8�ΈȌ� | ��l�Ɠ��l�ȉ^���\�́@���X�|�[�c���ł��� | �@ | �@ |

| 7-9�� | �_���� | �@ | �@ |

| �X���� | �u���v�̍ŏI���𗝉� | �@ | �܍˖����F���瓮���Ȃ��Ȃ邱�Ƃ͕����邪�A�����Ԃ�Ȃ����Ƃ͕�����Ȃ� 5-9�F�u�����Ԃ�Ȃ��v�ƕ������Ă��� 10�Έȍ~�F��l���l�Ɂu���v�𗝉��B���Ƃ�̌����Ƃ����� |

| 9�`12�H | ��l�����F�B(�ƕt������) �u�M�����O�E�G�C�W�v |

�@ | �����œk�}��g�ށ@�@���ӂ�����P���J���悭�N����悤�Ɂ@ �ߐ��S���D��S������A���������f���ł��Ȃ����Ƃ� �W�c�������Ƃ����Ď��Ȓ��S����E���鎞���� ���t�@�����I�Ȃ��Ƃ�������悤�Ɂ@�u�X�̕ǁv |

| ��9�`10���� �j11�`12���납�� |

��������n�܂�@���v�t���� | ���F�A�сA���[�A���o �j�F�A�сA�Ђ��A���ς�� |

�̂��S���s�����ȏ�Ԃ��A�z�������̕��傪���肷��17,18������܂ő���

�O���t�����n���A�����I�ɍl������悤�ɂȂ�̂�20���Ȃ��܂ł�����A����܂ł͗���������I�ŁA��Ȃ����ƂC�ł���H�@invincibility�@�u���v�A���v�v�Ǝv���Ă��܂� |

�E������Ӗ���������̂�4,5������B����܂ł́A��Ȃ����Ƃ������Ƃ������A�ڂ����ĕ|����ő傫�Ȑ��Ŏ���

�E�u�_���v��(�����̓_���Ȃ�)�Ɖ��߂���Ă��܂����Ƃ���̂ŁA�u��߂��v�̕�����������

�E�����Ă�����̂͌����悭�Ȃ��B�g���E�}�ɂȂ邩��

�E�̔����u�����Ȃv�ƍl����ƁA�G�X�J���[�g���Ă���

�@

�o�T�E�Q�l�����F�@��q�蒠�@= ���{���f���o�[���B����@(���{�����ی�����) ��q���N�蒠���ǖ{(��q�q��������)�@���q���N�蒠�@�`��q��ĉ����J�����_�[(�݂Ȃƕی���) �@NHK�w���������x�@

�@S. Krashen �@�@�w�Ђ悱�N���u�x�w�������N���u�x�w�����ς������ځx�w���ǂ������ۂ����ƒʐM�x(�x�l�b�Z)�e���@�@�q��ăC���t�H(�̂̔��B�E������̔��B)�@�@

�q�ǂ��̔��B�i�K(����)�̖ڈ��@

���q�ǂ��̔��B

| ���u���u�� | 0�`6�� |

| ������ | 6�`12�� |

| ������ | 11�`20���� |

�@

���w���܂ł́A�Љ�̃��[����g�ɂ������邽�߁A�����邳�����ӂ��Ă�����

�v�t���́A�e�̃R�s�[�������������g���A��������č�蒼�������B�S�͍����B�X�g���X�A���ɏ��U�`���Q���炢�̏��q

<�����V��10/8/1p29�@������w�E���x�˕F����>

�������c�����̎��̖h�~�w�K�\�t�g(�����s�����ی���)�@����`�����̃A�j�����A��x���Ă����ƁA���̂𖢑R�ɖh���Ȃ�������A�Ƃ����C�����ɂȂ�

�������s�u���炵�̈��S���T�C�g�\�c���̎��̖h�~�}�j���A���v�@

�u�g�̉��̊댯����q�ǂ������܂��傤�I�g�ɂ�����̕ҁv�@�@

�Ƃ����傤�q��ăX�C�b�`�@�����́u�q��ĉ����Ƃ����傤��c����ݒu�B�s���̈玙����N��ʁE�n��ʂɕ\��

���������ی���ÉȊw�@�u�q�ǂ��Ɉ��S���v���[���g�v�@�N��ʂɑ������̂�}��

�����~�}�����@���Z�[�t�L�b�Y�Z�~�i�[(����)���l�C

�q�ǂ����̗\�h�Z���^�[(�����E�L����)�ɂ͕�����₷�����f�����[��������@�Љ��@�@

�@�@���s�s�̃��f�����[���u�����ǂ��فv�@�@�ΐ쌧�����s�ɂ�����

���L�b�Y�f�U�C���̗�(�o�ώY�Ə�)�@���̓���W�A��Ɨp���@

�L�b�Y�f�U�C�����c���@���S�Ȑ��i�߂����A�e���Ƃ�06/5�ݗ��B�L�b�Y�f�U�C����

�L�b�Y�ł�����

(�ϐ��n�E�X)�@�q�ǂ��ɂƂ��Ĉ��S�ȉ�(�ˌ���)����

�������܂�h�A�A�Ռ����z������J�[�y�b�g�A�X���ɂ�����~�߂�����K�i�A�͂����ς��߂Ă��u���[�L������������ˁA�w�����݂ɂ����܂�˂ȂǁB

1�`6��270�l�́A�w�L�т����Ď��L�����Ƃ��ɓ͂������A�e�[�u���̏�ɂ��镨����낤�Ƃ��鎞�ɓ͂������Ȃǂ𑪒肵�ď��i�J���B�@

����10/5/26�[p14

�~�L�n�E�X�q��đ����@�]�|��]�����ɂ����H�v�����Ă���u�E�F���J���x�r�[�̂��h�E�{���v��F�肵�Ă���B�R�[�i�[�E�J�E���^�[�ȂNJp�������ꏊ�̓J�o�[�B�x�����_�Ɏq�ǂ����o�Ă��܂�Ȃ���B���C��̎��ł₯�ǂ����Ȃ��悤�A���ߍ��ݎ����₯�ǖh�~�J�o�[�A�Ȃǁ@�@����10/6/4�[p10

����Ғ��u�q�ǂ������̂�����I�v���W�F�N�g�v�@�`�F�b�N���X�g�@�q�ǂ����S���[���z�M

�q�ǂ��̂��߂̊댯�w�@

���̗\�h���q�_�E�����[�h�@���̎����f��

�ǂݕ������G�{�u���ԂȂ��I������I�v����@���@�댯�𗝉����Ă��炤�d�|���Ƃ��āA�h�A�̂����ԂɊ��蔢�����ĕ߂���A�����̍����Ƃ��납��S�y�𗎉��@�@

�q�ǂ��̎��̗\�h���Z���^�[�@�@�f�[�^�W������

�q�ǂ��̎��̗\�h(���{�Ƒ��v�拦��)

�q�ǂ��̊댯����������@���̂Ɍ��炸�A�L���댯�����

���ǂ������@�q��ăC���t�H(�x�l�b�Z)�@�̌��k��

�q�ǂ��̏��Q�\�h�H�w�J�E���V��(CIPEC)�@�\�h�@������̂ɁA�m���Ă��Ȃ��E���{����ĂȂ����ߑ����̎��̂��J��Ԃ��N���Ă���@�����͎̂��ÂŏI���Ƃ����A�f�[�^�x�[�X���E�@�����܂łȂ���d�g�݂��B�����Ȉオ�ݗ�

���{���������g���A�����@�Ԃ����̂��߂̎��̗\�h�K�C�h�u�b�N

�Z�܂��Â���̃��C�u�����@�u�Z�܂��ƈ��S��R�[�i�[�ŗ������̑�ȂǁA�ƂĂ��ڂ���

�q���̈��S�l�b�g���[�N�W���p���@

�q�ǂ�����낤�I�`�w�Z�E�n��̖h�Ƒ�`�@�w�Z�ƍ߁@�i���{�X�|�[�c�U���Z���^�[�j

�Y�ƋZ�p���������� �f�W�^���q���[�}���H�w�����Z���^�[ ���Q�\�h�H�w�����`�[���@�@�@�P�K�̗\�h�A�s�Ҕ��ʃv���O�����A���[�����k����

���W�F����06/10/24p28�@�@�u�N���j�b�NQ&A�(�@��)07�~�@�@�w�q�ǂ��̎��̖h�~ ���S�}�j���A���x(�c���N�Y��)

���q�ǂ��̎��̂�h���S�\��

�E�q�ǂ�����l�ŗV���Ȃ��B�ڂ𗣂��Ȃ�

�E�q�ǂ��ƗV�ԂƂ��A�X�}�z�͋֎~

���o���Ă�����x�̉��{���l�Ԃ̒��ӗ́E���Ԋ��o��D�����Ƃ��F�m�S���w�̎����Ŗ��炩�ɁB���[�����Ă��邠�����̏d�厖�̂Ȃǂ��������Ă���

�E�ƒ�ł��O�o���ł��A��Ȃ������Ȃ�����Ɋm�F

�E��Ɏ���������̒��Ɏq�ǂ�������悤�ɂ���ƁA�Ƃ����̂Ƃ����Ή����₷���@

�E�q�ǂ��̎���ł́A����������蓮�����Ƃ�S������@�@

�f���������ƁA�e���h�A��߂�Ƃ��Ɏq�̎w�����Ƃ��ȂǏd���ɂȂ�₷��

�E�u�������Ŏ��̂��N������A�ǂ����悤�v����C���[�W�g���[�j���O�����Ă���

���ɁA����ŕ����������Ă��āA�܂�������ǂ�������悢���H�@�K�v�ȂƂ��ɂ́A�����Ɠ�����悤�ɌP�����Ă���

�E�u�y�σo�C�A�X�v�����o

���킢�����ˁA�ł������̎q�͑��v�c�c�Ǝv�������@�S���I�ȁu���̂̌����̘c�݁v�@���X�N�̉ߏ��]���B�������Ƃ͎����ɂ͋N���Ȃ��Ɗ��������B�@�@�@

���u�������̍ň��v���z�����āA�O�̂��߂ɑΏ��@�@

��F������������

�E�q�ǂ��̔\�͂̉ߑ�]��

���j�E�����ɁA���q�Ȃǂ̎q�����u�`���������ĂĂˁv�Ɨ��ށB�����ɋC������Ă��邤���ɉ��̎q���M���B��l�̐^�������āA�Ԃ����ɉ�����H�ׂ����悤�Ƃ��Ē������̗�

�E���肦�����̂��\�����āA���O�Ɉ��S������Ă���

���̂܂܂��ƁA���̐�ǂ��Ȃ邩�H�@�����̎q�̏ꍇ�A�ǂ��������H

����A�h�A�̎w���݂ȂǁB�q�ǂ��͎v��ʂ��Ƃ�����̂ŁA���蓾�邱�Ƃ́A���蓾��

�q�ǂ��ɂ͗\���ł��Ȃ��댯������B�����ł͖������Ȃ�

�E�Ђ��n�b�Ɓ@�@�@�@�@�@�����ōς�ł��܂��ƁA���S�Ɠ����ł��u�����̈��S���v������

�E����ł��Ȃ��������Ƃ��A�����͂ł��Ă��܂��̂ŁA���߂ɗ\�����đ�

�E�����Ȃ����́A�傫�Ȃ�����h��

�c���̈�ł̊i���B�����Ȃ���������ƁA�p�S�[���Ȃ�@�@

�����Ŏv�������葖��A���ԂŐe�̑̂ɓo��(��������e���~�߂�)�Ȃǂ́A�P���ɂȂ�

�E��Ȃ����Ƃ����Ă���̂������Ƃ��A��l���吺���o���ƁA����ŋ}�ɓ]�|���邱�Ƃ��@���C�����炷�B���ȉ��������̓I�ɋ����Ƃ��B���ȗ�������������

�E���S�̂��߂́u�w�����E���o���m�F�v�͌��ʂ���B�w���w���Ă��鎩�������āA�����̐����̂ɂ͈Ӗ�������

�E�c���͓������̂Ə�Ɉӎ��@�����Ƃ��Ă����Ȃ��@�@

������ʏ��ŁA�e���Б������ɓ��ݏo�����Ƃ���A(�����Ȃ�)���̉��Ɉٕ����B���̊Ԃɂ��A�q�̏������w�������ɂ���I�@���₤���A���݂Ԃ��Ďw���܁@

�E�c������납���ъ|�����Ă������̂ƈӎ��@�����Ȃ��Ƃ��납��ˑR�����

�@�쐶�̓����ɋ߂�����

�e�����ԏ��ɂ��Ⴊ��ő|�������Ă���ƁA�ˑR�A��납��w���ɍڂ��Ă���B�u�q�ǂ�������ъ|�����Ă��邩�킩��Ȃ����v�Ə�Ɉӎ����Ă��Ȃ��ƁA�o�����X������ē|���B��ɑ|���p��Ȃǎ����Ă���ƁA�]�|���ɏ��Ɏ�����Ȃ��̂ŁA�Ƌ�⏰�̂�������Ɍ��˂���ƁA�e�q�Ƃ��ɂ���

�E�c���͓ˑR�A�����オ��@�@���e���ォ��`������ł���ƁA������ł����@�@

��F��O�C�x���g�ŁA���Ⴊ��ł���q���̂�������ł���ƁA�s�ӂɎq�������オ��A�����e�̃��K�l�����ŁA�e�͖ڂ̘e����o��

2014/10

�����������A�e�q�œ]�|

�E���������ꂽ�c���́A����̃��m��l�����ށE�R�����́B�e���Ɠ]�|����

����̉Ƌ��l�����ށE�R��A�̂��̂����点��ȂǁA�e���o�����X������B���������͗��肪�ӂ������Ă���̂ŁA�]�|����Ɩ��h���A�M�����Ȃ��傯���ɁB���������ꂽ�q���A�Ƌ�Ȃǂ����ނƁA�������Ռ�

���t�b�g���[�N�Ńo�����X�B�肪�g���Ȃ��̂ŁA�������p�B�܂��A�p�����u���ɂ����ƒႭ���āA�]�|�C���p�N�g���キ����

���������͂������ړ��B�������R�𗘗p

���������́A�u�댯�Ȃ��Ƃ����Ă���v�Ə�Ɉӎ�

�̏d�������Ă���ƁA�������������̂������Ƃ͈Ⴂ�A�q�ǂ��������R���������ł�����ȏՌ��A�o�����X���ȒP�ɕ����ăo�^�[���Ƒ�]�|�B�q�̓������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ��ӎ��B���ɐe����̂Ђ������ĂāA�]�|�Ռ����ɘa

(�q�̓���e�̎�Ŏ��)

�E�e�̓]�|�����肦��̂ŁA�|�ꂽ���ɂǂ����邩�A�g�̂��Ȃ�����K�E�C���g�����Ă���

���T�ρ@ �@���S�E�d�ǁE����Q��h�����Ƃɏd�_��

�E����������̓]���@�@�@�@�u�K�i�v�ƂȂ���̂�P��

�E���������ł�

�E���Ȃ��Ȃ�@�@�@���O�ł͎���Ȃ��@�@�ۈ牀�̖傩��q���ɏo���Ȃ�

������

�E�����������@�@�傫���Ă��A�q�ǂ��ɂ���Ă͖��������ݍ��ށA���̎q�̂̂ǂɓ˂�����

�E�H�ו��@�@������~�̂��̂�(�H���łȂ�)�C���ɓ���Ƃ��傤�ǂӂ����蒂���@�@�\�[�Z�[�W�͔����ɏc�ɗ@�~�j�g�}�g�͊댯�A�����ɐ�@�傫�߂Ԃǂ�

�E �q���ށ@�@���̃q��(�Ăł̓��R�[���ΏہB���肾���łȂ��A���܂��̃q���͓d�ԂȂǂ̃h�A�ɋ��܂�)�@�@�w�����b�g�E�J�o����g�ɂ����܂܁A�V���Ȃ��@�w�����b�g(�q���Ŏ��)�E�J�o��(�����ɂЂ������莀�S)�@�@���[���J�[�e���̃q���@�@

�E�� �킸���Ȑ��[�ł��A�V���b�N�Œ����@���C�@

�v�[�����[20�Z���`�ł��O�Ύ����M��@�_�ސ쌧�̗c�t��2011/�V

�E�ŕ��ɂ�钆�Ł@�@��܁A�����A��@�@

�E����{�^���d�r�ɂ��т��@�@

�����̎���(���܂��)�ƁA�{�^���d�r(���w����)�͓��Ɋ댯�@�@�{�^���d�r�g�p�������R���Ȃǂ́A�e�[�v�Ŋ����Ă��܂��@�@�������Ȏs�������R���J�o�[�A100�~�V���b�v�ɂ�

*�Y�ƋZ�p�����������@��Q�\�h���Ƃɂ����S�u������@�@![]()

NPO�@�l�u�ۈ�̈��S�����E����Z���^�[�v�@2013�ݗ��@�@�����N�W���𗧂�

���q�ǂ��̎��̂��낢���@�@��̓I�Ȏ��̂��C���[�W���Ă���

�ŏ�ʁF�����A�M���A�]�|�]���A�ЁA����A��ʎ��́@(�������h���ق�)

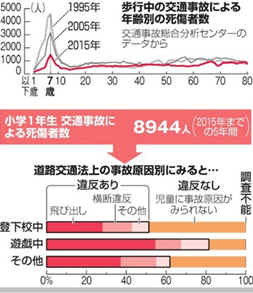

�u14�Έȉ��̎��̎��A�T�N��2030�l�@�U�������A�w���v(���{�o�ϐV��2016/11/4)�ɂ��ƁA�O�Ύ��́u�����v�����|�I�ɑ����ĂV��(�z�c�Ɋ炪�����ꂽ��A�H�ו����C�ǂɋl�܂点����)�B�@�P�Έȏ�ł́u��ʎ��́v���ő��A�M���E�M�����Q�`�R��

�@

��̓I�ɑ������F

�������@�]�@�₯�ǁ@����@�Ԃ������@�͂��܂�@���ڂ�@��ʎ��́@����

�i1995���Ɍ��j

�����E�z�c�Œ���(�����ɑ���)�@���������ɐQ�����Ȃ��@�Q�Ԃ肷��悤�ɂȂ����璍��

�����V���f�W�^���@�u�A�Q���ɓ����������A�T�N�łP�U�O�l�@����Ғ��܂Ƃ��v�@2016�N10��21��16��30��

0�Ύ��́A�������̎��̂��A���镪�͂ł͍ő��B�Y���Q���̎��ŐQ�Ă��Ē���

�Y���Q���ɐe�̘r�̉��Œ���

�Ƒ��S�l�Łu��̎��v�ŐQ�Ă����Ƃ���A���傤�������������Ԃ���

�������Ɏ����ő��������̂͗����E�v�[���ł̓M���A����ɓ]���E�]�|�A�뚋

�����V���f�W�^�� �u�q�ǂ��̎���h���ɂ́@���́E�s�ҁc�L�^�S�X�T�Q�������v2016�N8��28��05��11��

�����V���f�W�^�� �u���Ԃ��A�Y���Q�ŗc���������v2016�N8��30��08��25�����ȉ����p�F�u�u�u�q�ǂ��͐Q���������A���ɂ��邫�傤�����ɏ���Ă��܂����Ƃ�����B��l������Ă��܂��P�[�X������B�Ԃ����͖��͂��B�댯��m���Ă��炢�����v�v�v�@�u�����c�c�B�c���㔼�N�ȓ����X���c�c�B�u<��l�p��>���炩�ȐQ��v�u���Ԃ��Q�v�u<�e�₫�傤�����Ƃ�>�Y���Q�v�u�x�r�[�x�b�h�̍�ƃ}�b�g���X�̌��ԂȂǂɊ炪���܂��v�v�@�u�Q�Ԃ��ł��n�߂��������댯�������v(���p�I���)

�����V���f�W�^���u�O�Ύ��̎��A�W�������@�����œM��A�P�Γˏo�@����Ғ��v2016�N11��3��05��00��

�����傫�̂œ]�|���₷���@���P�Δ��܂ł���Ԋ댯�@�@���E��̃P�K������

�]������1�`4���ő��@(�Q�ΈȌ�͌��t�Ŋ댯�����������ł���悤�ɁB��ʎ��̂͑�����)

����������̓]���@���u�K�i�v�ƂȂ���̂����Ȃ�(��F���ۂ̃s�A�m)�@�@

�����V���f�W�^���u�i�����Ȃ��̂��j������A�ˑR�F�T�@�]���@�O�֎ԁE�x�b�h�����ݑ���v2016�N9��2��05��00�������p�F�u���z������͂��̂Ȃ����������A���ɂ́A���������i����Ă���O�֎Ԃ��������B�@���畔�����o�ăG���x�[�^�[�z�[���܂ňړ����A�O�֎Ԃݑ����ɗ����������ăo�����X������A�肷������z���Ă��܂����炵���B��e�́u�������ƂȂ��������ő҂��Ă����B����Ȃ��Ƃ͑z�����ł��Ȃ������v�ƐU��Ԃ�v�@�u�����̏������z�����A�댯�ȏꏊ���`�F�b�N�v�@�u���̐l�����ԓ��v�ɂ��ƁA�����⋴�Ȃǂ̌���������߂��ē]�����A�S���Ȃ����P�S�Έȉ��̎q�ǂ��̐��́A�Q�O�P�S�N�܂ł̂P�O�N�Ԃł��傤�ǂQ�O�O�l�v�@

�u�u��̍������P�P�O�Z���`�����Ă��A�Q�O�Z���`�ȏ�̍����̑�������ɂȂ���̂�����Ήz�����Ă��܂��B�v�@���p�I���

�\�t�@�E�x�b�h����]���@����E��l�ɂ��Ȃ�

�e�[�u���ɂ��܂藧�������Ă��ē]�|�@�u�Ԃ����̕����Ƀt���A�}�b�g���Google�����@

�x�����_�E������]���@

�N100���ȏ�@12�Έȉ����R���@�c���������傫���A�o�����X������ē]�����₷���B����ƂȂ���̂͗���(60cm�ȏ�)�B�o���R�j�[�͉���̎肷��͖@���ō���110cm�ȏ�ƒ�߂��Ă��邾��

�u�x�����_���p�ŗc���̓]���������@�u���ԉ��v������v2015/7/23 13:06���{�o�ϐV���@�d�q�ł��ȉ����p�F�u�����J���邱�Ƃ������ď�ɑ����c�v(���p�I���)

�������Ȃ�������O�Ŋ����Ȃǂ̗V�т�ʂ��āA���S�ȍ����̊��o��{���@����07/11/3p34

�u���̋߂��Ƀ\�t�@�[��u������A�o���R�j�[�ɐA�ؔ���V�����̑���u�����肷��ȂǁA���ݑ�ɂȂ���̂�u���Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B�q�ǂ����A����o���R�j�[����̂����o���ĊO�����Ă��邤���ɁA�]�����邨���ꂪ����A�댯�ł��v(����Ғ�)

�x�����_�̌����J���Ă���ƁA�����ŊJ���Ēi���œ]��

�K�i����]���@����

�����̎肷��ɓo��E�������ē]��

�`���C���h�V�[�g���������ݒu���ꂽ���Ȃ��B�x���g�𐳂��������Ă��Ȃ��E�ɂ�ł���

���]�ԂɃw�����b�g�Ȃ��ŏ悹�Ă���

�ΗV�с@�����C�^�[�͉B��(���S����)

�J�[�e���͖h���ɁB

�{�^���d�r�E�^�o�R�����ݍ����@�������Ƃ���ɒu���E�ӂ��t���e��ɂ��܂�

���������ł�

���ɏՓˁE�Ƌ�̊p�ɓ����Ԃ���(�ł���������)�@���N�b�V������

�K���X�֏Փˁ@�������K���X��

���O�V��ŃP�K�@�@�@

�����E�ڂ��h���@���͂��E�t�H�[�N�Ȃǂ������ĕ������Ȃ��@�@���S�Ȏ�������������@�@�H���͍����ĐH�ׂ�A�t�H�[�N����Ɍ����Ȃ��Ȃǂ̃}�i�[��������

���t�H�[�N�A���A�X�v�[���A���u���V�@�g���Ƃ��̂���

�ӂ����Ȃ�

�l�Ɍ����Ȃ�

���ɓ��ꂽ�܂ܕ����Ȃ��@�@

�g�[�@�Ȃǂ̌��Ɏw�����P�K

�V�����b�_�[�Ŏw���@

���u���V�@�@�@�ӂ����Ȃ��A�l�Ɍ����Ȃ��A���ɓ��ꂽ�܂ܕ����Ȃ��̂R�_�����

�@

�����o���Ɏw���͂��ށ@�������o�����b�N������E���Ԃ��c�����߂�

�����o���������J������A��ɏ������A�Ԃ炳�������肵�ē]�|

���Ƌ�̓]�|�h�~���́A�q�ǂ��̎��̂�h���ƂƂ��ɒn�k��ɂ��Ȃ�

�h�A�̃q���W�Ŏw�����ށ@���ӂ����ۂ������h�A��(�ϐ��n�E�X)

�h�A�̂����Ԃɑ������܂��@�h�A�̉��̂�����

�ĂȂǁA�����狭���������̃h�A���o�^�[���I�ŃP�K�@�w�߁@

���h�A�X�g�b�p�[�ŌŒ�A�����ܕ����ɃJ�o�[(�����p�b�N�Ŏ���ł���)

�����ˁE�G���x�[�^�[�̃h�A�Ɏw���͂��܂��

�G�X�J���[�^�[�̃X�e�b�v�ƍ~����̌��ԂɎw�����܂�A�P�Ώ������E�菬�w�ؒf2014/4/14

�e�[�u���N���X�����������ĔM�����������ڂ�Ă₯�ǁ@���e�[�u���N���X�͎g��Ȃ����Œ�

���ъ�����C�ł₯�ǁ@�d�C�|�b�g�A�z�b�g�v���[�g

�䏊�������̔����J���āA��ŗV��ł��܂��@���䏊�͊댯�Ȃ̂ŃQ�[�g�œ���Ȃ�����̂��x�X�g�B�˒I�Ƀ��b�N������

�Ζ��X�g�[�u�͎��S���̂��B�c�����S�~�Ȃǂ�˂����݁A���������ɏ[��

�Ȃח����ł₯��

���V�с@���q�ǂ������ɖڂ𗣂��Ȃ��@�d�厖�́@5cm�ł��M���

�u�M��鎞�̓o�V���o�V���Ɖ���������Ǝv�����������A�����ł͂Ȃ��A�C�t�����Ƃ��ɂ͕����Ă���v

���t���ł��ڂ���@

���Q�ɂȂ�܂Ŗ���r���A�c���������Ȃ��@�@����Ȃ�Ί��ȃt�^���A�h�A�ɃJ�M�@�@�����̌����q�ǂ��ɊJ�����Ȃ��悤��(TOTO)

�������́i�q�ǂ����c���āj�d�b�ɏo�Ȃ��@ �u�ڂ��P���قǗ������ԂɎq�ǂ��������ɕ�����ł�����E�e���t���ŋ�����/��������

��̎q�ɁA���̎q���܂�������ɂ��Ȃ��@

���S�̎o�Ɂu������Ƃ݂ĂĂˁv���������̖h��TV�ōD���Ȕԑg���n�܂薲�������̎q���M�ꁨ�ӔC�������ĕ�q�S��

�q�ǂ��������d�����߁A�|��₷���A���͂ŋN���オ��ɂ������߁A�炪����قǂ̂킸���Ȑ��[�ł��ڂ��B���ʊ�̓��ł��ڂ��(�V���b�N�Œ���)�@�����ʊ�̓����c�����̂Ă�@�@�o�P�c�����Ӂ@

���t���ŗ����ē]�ԁ@�@�]�|�h�~�}�b�g��u��(�����̋z�ՂŌŒ�ł�����̂Ȃ�)

���t���̃t�^�̏�ŗV��ŗ�����

���t���ŕG�̏ォ��Ԃ�����Ɨ����@���G�Ƀ^�I��������

�����p�́A��^�̕��ւœ������ɂ��ڂ��@���ڂ𗣂��Ȃ��@����Ғ��u��|���̓��c���p�����ւ��g�p����ۂ̒��ӂɂ���

�v2012/7/27�@�ő��̎����i

��V�с@�@�@�u��l�ł��₽�������ɂ��̂��₦�A���f�͂��ቺ���ēM��邱�Ƃ�����v

����@�̂܂��ɓ��ݑ�ɂȂ���̂�����ƁA�̂�������ł��ڂ��

�֊���̂������݁A���ڂ��@���g�C���̃h�A�͕߂Ă����E���b�N��t����

�������ɂ����ۂ�����Ă��āA��������@�@����11�������������S�@�e�O�o����2012/4/7

�r�f�I�f�b�L�̑}�����Ŏw���͂��ށ@���s���J�o�[��K���e�[�v��\��

�܂Ȕ̕�E���ʑ�̃J�~�\���E�͂��݂ŃP�K�B��Ŏ肪���܂݂�ɂȂ����c����

�����S�̔���ނ�����ɁA�e�[�u���̏�ɒu�������G���Ă���

��̒��Ɏ����ꂽ

��������́@

�{�[���y�������킦�ėV�сA���̒��Ɏh������

�t�H�[�N�����Ɏh�������@�H�����Ɉ֎q����]���A��Ɏ����Ă����t�H�[�N��

�Z���͂����Ŏ�����Ă���Ƃ��A���������o����

�g���̂ăJ������c�����������Ċ��d(�X�g���{�����͍���)

�O�o���ɁA�l��J�[�g�ɂԂ���

�J�[�g��x�r�[�J�[���痎����@���V�[�g�x���g��Y��Ȃ��B�J�[�g�̃x���g�͒��߂�̂�Y��₷��

�K�i�ł���

�K�i�����Ă��A������Ȃ��ŗ����Ă��܂�

�����Őe�q�ŕ���ł��������B�e���}�Ɏ~�܂�ƁA�q���]��

�c���͑���Ƃ����E�ɑ̂��h��₷���A����Ă������ł��~�܂����e�Ɍ��˂�����A�e�̌C�ɂ܂����ē]�ԁB���}�Ɏ~�܂�ƁA�Ԃ���B�~�܂�Ƃ��͂���ƒ�~���Ă����悤

�����̐Ί_���痎�����@

�����Ԃ̏���ȂɃ`���C���h�V�[�g�ŏ悹�āA���̎��ɃG�A�o�b�O�쓮�������Ԃ���

�����Ԃ̒��ŔM���ǁ@

�C��24�x�ł��ԓ��́u�܂����A����ȂɔM���Ȃ�Ȃ�āv(40�x)�@

�ق�̏����̎��Ԃł��q�ǂ����Ԃ̒��ɒu������ɂ��Ȃ��B���Ƃ��O�C28�x�ł�20�`30����42�x�A�P���Ԃ�46�`47�x�ɂȂ�@�@�u�q��ăn�b�s�[�A�h�o�C�X�@�����Ȃ̊��v�@p.196

�o�X����~���Ƃ��A�q������グ����A�q�̓����V��̃��[���Ɍ��ˁB�d�ԓ��̂�v�p���[���ƈႢ�A�o�X���̃��[���͒Ⴂ�ʒu�ɂ���̂łԂ���₷��

�@

�e���C�����Ă��A�q�ǂ����z��O�̓���������

�����̊�����Ŏ��]�Ԃɏ��]��

�y�b�g�{�g���̒��Ƀh���C�A�C�X�����ėV��ł�����A�y�b�g�{�g�����j�Ċ�ɂ���

�@

�Q�l�T�C�g���F

�o�Y�����S�m���z�^�Љ�\�z����(�X���C�h)�����@�����������ÃZ���^�[���q�ǂ��̎��̏������W

�Y�ƋZ�p�����������i�Ɨ��s���@�l�j�u�q�ǂ��̏��Q�\�h�H�w�J�E���V���v�@�������̖h�~�ɁA���ʂ̗�������m�E�����������鏤�i���J���@�֘A�T�C�g�q�ǂ��̊댯����������@

���i�]���Z�p��Ջ@�\�i�Ɨ��s���@�l�j�����i���S�E���̏���@�@

��炵�̈��S���T�C�g�i�s��������������S�ہj�@���i�E�T�[�r�X�̊댯���

�����J�����l�����ԓ��v�@���킵���������ނ���

�u�q�ǂ����S���S�u�b�N�v�����s�`��

�����V��08/9/25p37�@�u�q�ǂ��͑�l���\�����Ȃ��悤�ȍs�����Ƃ���̂��v

�@�@����09/2/4p26�u�q�ǂ��������ł��ڂ�鎖�́@��u�ł��ڂ𗣂����Ɂv

�w�Ђ悱�N���u�x(�x�l�b�Z)�@

�c���N�Y���w�V �q�ǂ��̎��̖h�~�}�j���A���x�f�f�Ǝ��Î�

����Ғ��u�q�ǂ������̂�����v���W�F�N�g�v�@�@���S���[��������

�o�ώY�Əȁu�M�b�Y�f�U�C���̗��v

NPO�u�L�b�Y�f�U�C�����c���v

2007�N����u�L�b�Y�f�U�C���܁v�R���@�@�|��Ă����ڂ�Ȃ��u���C���X�d�C�P�g���v�A�u���C���XIH�W���[���ъ�

�v�u�v������������

�v(���ɓ���Ă����S)�A�u�X�e�����X�Z�[�t�e�B�S�_�v(�{���g���A���Ɉ���������Ȃ�)�A�u�Ԕ��X�q(�������K�[�h�t��

�v

�u�������^�C�v�̃`���C���h���b�N�́A�Q��10�������܂ł͊T�˗L���ɓ����Ǝv���܂��v�@(�L�b�Y�f�U�C��)

��Childproofing Your Home �@�r�f�I�摜�ʼnƂ̒��������Ɠ_���B�p�ꂪ�킩��Ȃ��Ă��킩��B

���ꏊ�ʂ̊댯��F���@�@�@�u�Ƃ̒��͊댯�������ς��v�Ǝ��o���A���̂�\��

���ԁF

�\�t�@�]���A�e�[�u���̏�̃^�o�R�E�����E��A�A�C�����A�X�g�[�u�A�Ƌ�̊p�A�h�A�A�r�f�I�f�b�L�̑}�����A�͂��݁A�~���A���ׂ鏰�A�d�C�R�[�h�A�o�b�O(�̒��̏������)

���ɑ䏊�͊댯�F

��A�A�r���A�|�b�g�A���ъ�A���A�u�h�E�A�X�[�p�[�̑܁A��

�����F

������悤�ɂȂ��Ă���A�Q�܂ł����C�ł̓M���������Ă�����

�h�A�ɊO�J�M(�悭����ƍʼn����ɍŏ����烍�b�N���t���Ă���h�A������@--

���̏ꍇ�̓��b�N���J���Ă���Ƃ�����q�ǂ��ɖڌ�����Ȃ��悤�ɂ��Ȃ��ƁA�^�������)

������A�����͔����@�@�܂��͕��C�Ɋ��ȃt�^�@

�Ԃ����p�̎��́A�e�̐����ȂLj�u�ł��ڂ𗣂��ƁA�����E���v�@������Ғ���2014/10/9���ӊ��N�@�@

�o�P�c�E���ʊ�E����@---�������߂Ă����Ȃ�(�̂�������ŁA���ڂ��)

�C�X(���ݑ�)�͗����E����@�̂��ɒu���Ȃ�

�J�~�\���E���ϕi�E��܁E�h���C���[�͎q�ǂ����͂��Ȃ��Ƃ����

�g�C���F

�g�p���Ȃ��Ƃ��́A�h�A��߂Ă���(�֊�����̂�������ŁA���ڂ��)

�g�C�����(�Ő�������)��������Ȃ��悤�ɁA�͂��Ȃ��Ƃ����

���ցF

�i��������Ɠ]��

���փh�A�F

�J���߂̂Ƃ��ɁA�q�ǂ��̎���͂��܂Ȃ��悤�ɂ悭����

�����Ńh�A���o�[���ƕ܂邱�Ƃ�����̂ŁA�h�A�X�g�b�p�[��p��

�x�����_�F

���ݑ�ɂȂ���̂�u���Ȃ�(�x�����_�����z����)

�肷���O�̕�����������ʂ����ɂR�Ύ����悶�o��A11F����]��2012/5/15

�����̍�����110cm�ȏ�

�����̒��͏c�̂��̂����S�B���_������ƁA�����ɑ��������ēo���Ă��܂�

�����˂́A�����ŊJ���Ă��܂��ꍇ�́A�⏕���b�N�������Ƃ���ɕt����

�e�����������Ă���Ƃ��ɁA�q�ǂ����������烍�b�N���邱�Ƃ�����̂Œ���

�@

���F

���̂��ɁA���ݑ�ɂȂ���̂�u���Ȃ��B�x�b�h�E�\�t�@�E�C�X�E�e�[�u���Ȃ�

�]���̊댯�����鑋�́A���b�N���Ă������A�]���h�~����������

���ԏ�F

�o�b�N�Ŏq�ǂ����Ђ��₷���B������ł������ڂ����Ă��邱�Ƃ�

���c���̔M���ǂł̎��S�́A�قƂ�ǂ��Ẳ��V���̒��ԏ�B�Z���Ԃł�40�`50�x�ɂ����㏸

�x�r�[�J�[���|���@�@

�~�߂Ă��������]�Ԃ��|���

�x�b�h�E�֎q�E��������]��

�@

���]�|�E�]�����W

���h�~

�t���[�����O�̏��ɂ́A���}�b�g�₶�イ�����~���@

�e�[�u���̊p�Ȃǂɂ��N�b�V������\��B�@�s������Ă���B�N�b�V�����ނ��ב���e�[�v�œ\���Ď�����ł���B�����o���ƁA�]��Ō������Ԃ��邱�Ƃ������Ȃ�

�Ȃ��A�e�[�u���̒[������オ��悤�ɐݒu����ƁA���ݕ������ڂ��Ă����ɂ���Ȃ�

�@

�x�r�[�Q�[�g��䏊�����E����������Ȃǂɐݒu(�_���{�[���ƃK���e�[�v�Ŏ����)

�K�i�̏㉺������͔��Ɋ댯

�@

�������ւ����ݑ��ɂȂ���̂�P���B�x�����_�̔��A���ۂ̃\�t�@�ȂǁB�P�ΐ������ɂȂ�ƁA���Ȃǂݑ�ɂ��āA�x�����_��x�r�[�Q�[�g�����z����悤�ɂȂ�(���Α��֓����痎����)�B

�C���͂��ׂ�̂ʼnƂ̒��ł͂͂����Ȃ��B�͂�����ꍇ�̓S���t���̂���

���ɂЂ���������̂����ɂ���ƁA�]�ԁB�G���Ȃ�

�x�r�[�J�[�ł̃V�[�g�x���g���ߖY���

�@

���]�|���A�����ɕa�@�֍s���ׂ��P�[�X(�]�ɃP�K�Ȃ�)�́F

�ӎ����Ȃ��@��������@�E�g�E�g�@���x���f���@�傫���o���@�����猌

�a�@�֒����܂�

�f�������̂� �̂Njl�܂�̖h�~�ɁA�̂���������(�C���m��)

����ł��Ă���Ƃ��́A����h�炳�Ȃ��悤�ɂ���

�@

���y���]�|�́A�Q���ԗl�q���݂�@

���߂ɕa�@�֍s���ׂ��P�[�X�́F

���Ԃ������Ă��������ɂ��@�H�~�s�U�E�s�@���������@�@�̂̓��������������ƈႤ�I

�����V��2014/7/8p38�u�X�|�[�c�œ����ŁA�x�����@�y���o���A�Q�x�ڃV���b�N�Ŏ��S���@���h�����ď�A�댯�v�����p�F�u�c���̒��̌y���o�����������āA�Q�x�ڂ̏����ȃV���b�N�Ŏ��Ɏ���P�[�X������B�u�Z�J���h�C���p�N�g�nj�Q�v�v�u�Ǐ��P�����Ǝv���Ď�������K�ɕ��A���A���̏Ռ��ő�o���c�c�B�c�Ăє]���h���悤�ȓ���������ƁA�j�ꂪ�L�����āc�v

�@

�@

�o�������@���K�[�[����������Ǝ~���ɂȂ�

���̒��̏o���@�@���t�ɎE�ۍ�p������̂ŁA��͕s�v�B�@

�������炮��@���@��������

�q�ǂ��̎��̖h�~

�c���N�Y��

���h�A�Ɏw���͂��܂Ȃ��悤�ɃJ�o�[

���̎��̂��o�����ꂽ�l�͑����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���m�̃h�A�͓��Ɍ������ĊJ�����A�������{�̃h�A�͊O�����Ȃ̂ł��傤�����͊O���ɂ���A�����܂̓h�A���J�����Ƃ��ɂ����瑤�ɂ��邻���ł��B�͂��܂��ƁA�Ă��̌�����600kg���̗͂������邻���ł��B�h�A�Ɋ��蔢���͂���Ŏ������Ă݂�ƁA�u�݂�����Ɛ܂�A�����Ƃ��܂��B����07/7/17p24

�@�w�����܂��ƁA�p�j�b�N�ɂȂ��Ă���Ăăh�A��߂悤�Ƃ��A�������Ďw��ɂ߂邱�Ƃ�����܂��B

�ł��L���Ȃ̂́A�A�h�A�̌��Ԃ̕����Ɏw������Ȃ��悤�ɁA�J�o�[��t���Ă������Ƃł��傤�B�@

�g�C���̃h�A�ɐe�w������Łc(���������Z���^�[)�@�Ƃ̒��̎��̖h�~�e�N44

���{�玙(�u�w�͂��܁[����ȂLj��S�O�b�Y��)

�L�b�Y�E�N���j�b�N�@

�܂��A�h�A�㕔�́u�N���[�U�[�(�������Ńh�A���������܂�̂͂���̂�����)�̃l�W���߂ŁA�܂鑬�x��x���ł��܂��B

���S�h�A���̔�����Ă��܂��B�w�͂��ݖh�~�h�A��Google�����@�O�a�V���b�^�[�H�ƂȂǂ��w���ݑ�h�A(���傤�������g��Ȃ�)���@

�Ȃ��A�V�X�e���L�b�`���̂��傤�����ł��w���͂��Ⴊ����܂��B

�h�A�v���W�F�N�g

���q�ǂ����Ƃ̒��̃h�A���J���Ă��܂���

�P�Δ����炢����B�h�A�̌������Ɋ댯�������ς�����ꍇ�B�܂��̓h�A�̌������ɂ����₷���p�\�R��(���Ƃ��A�L�[���͂����ėV��)�E�M�d�i�E�댯����u���Ă���ꍇ�ɁA�h�A���J���ɂ��������

���ʃy�[�W�ł�����}��

������@�q�ǂ��̌���E�����@0�`�T�����}�A���ɂP�Ζ���

�e�[�u����̃^�o�R�ȂǁA�������Ȏq�ǂ��͂�������ł��܂��܂��B����T�J�����炢���畨������ň��݂͂��ߌ�����̂��}���B�T�܂ł̎��̂��W���ȏゾ�����ł��B��i�ɂ��ŁA�����l�܂�ƒ������B

�@

���a4 cm(�g�C���b�g�y�[�p�[�̌��T�C�Y)�ȓ��̂��̂͌��ɓ���B�^�o�R�A�d�r�A�R�C���A�w�ցA�����S���A����ɂႭ�[���[�A�~�j�g�}�g�ȂǁB����`�F�b�J�[�@

���a4 cm(�g�C���b�g�y�[�p�[�̌��T�C�Y)�ȓ��̂��̂͌��ɓ���B�^�o�R�A�d�r�A�R�C���A�w�ցA�����S���A����ɂႭ�[���[�A�~�j�g�}�g�ȂǁB����`�F�b�J�[�@

����ɂႭ�[���[�@���������Ă������@���������Z���^�[�u10���炢�܂ł̎q�⍂��҂ɂ͐H�ׂ����Ȃ��Łv�@���P�V�В��P�R�Ђ��������~�i����08/10/30�j

�@�@�����R�����̒��̓d�r�����o���Ĉ��ݍ��ޗ�����Ȃ肠��

�@�@�S�~���̒����T������Ă��܂�

�P�ł����a3.2cm���炢�̂��̂����ɓ���

�@�@�R�Ύ������a39mm�A����51mm�ȉ��̂��̂Ȃ�������\����(���o���a�ƁA�̂ǂ̒u���܂ł̋���)�B����07/6/6p33, 07/6/9p28

�s�[�i�b�c�E�}���ȂNJ��������������ݍ��ނƁA�C�ǂłӂ₯�Ėc���A�l�܂邱�Ƃ��B������ōׂ������ĐH�ׂ�Α��v�@�@

�u�s�[�i�b�c�͂R���߂���܂ł͗^���Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�v(����Ғ�)�@

�u���w���ɂȂ�܂ł͗v���ӁB�������Ȃ��Ă��A�x��@�̉��ɓ����Ă��܂��Ɛ[���ȉ��ǂ������N�����A�ƂĂ��댯�v(NHK�u���������v)

�E�����V���f�W�^���u�P���̂���A�䂪�q�D�����@�C�ǂɋl�܂����A�[�����h�v2016�N8��29��05��01���@��10�ł��@�@���w�Z��N���ł����ʒc�q(���a�Q�Z���`)�Ŏ��S

�E�����V���f�W�^���u�s�[�i�b�c�P���ł��@�q�ǂ��̌뚋�A�����P�ʂ̓i�b�c���v2016�N8��29��02��57�����ȉ����p�F�u�u�������q�ɂ̓i�b�c�ނ�^���Ȃ��Łv�v�@�u�~�j�g�}�g���v�@�u�H���ƋC�ǂׂ͗荇�킹�̂��߁A���ɕ�����ꂽ�܂܋�����������肷��ƁA�����z�����ޔ��q�ɋC�ǂɓ��邨���ꂪ����B�c�u�H�����ɑ����������������肵�Ȃ��ŁB���َq�𓊂�����ĐH�ׂ邱�Ƃ���߂Ăق����v�v�@���p�I���

�c���p�J�X�e�����̂ǂɋl�܂点�A�S���Ȃ����@�@�@�����V���f�W�^���u�q���̎��̖h�~�ց@�⑰�̎v�������������v2016�N9��4��08��10��

�~�j�J�[�A�R�C���A�N���b�v�A�₦�s�^�A����ɂႭ�[���[�A�v�`�g�}�g�A�E�C���i�[�A��܁A��i�A���ϕi�A���̖т����ԃS���A�|���܂̐�͂��A�e�B�b�V��(�č��Ő���R�������S��)�A�V�����A�r�[�ʁA�y�b�g�{�g���̂ӂ��A�~�j�J�[(�̕��i)�A�z�`�L�X�̐j�A�N���b�v

�}���l�[�Y�Ȃǒ������̒��u�^�@

�y���ċC�ǂɋl�܂�₷���댯

����̑�����F�@

����T�����Ń^�o�R�@

�W����(�n�C�n�C)�Ń{�^���ȂǏ���

11����(����)�Ɩ�E���ϕi�E���

�����s����(2010)

�P���ő��@

(1)����Ȃǎ��@(2)�V�[���@(3)���i�@(4)�^�o�R�@(5)�V���{���ʂ̉t�@

���悯�V�[���������ł͂����Ĉ��ނ��Ƃ�

�N�Ԃ��悻���l�̓��c��������E�����ŋ~�}�����@�������h���Ǔ�

�E����������������(���i)��@�⎨�ɓ����q���@

��������̑Ώ۔N��ȉ��̎q�ɑ���

�E���H�����̓����܂Ȃ�

�O�������ݕ���������ɍ���������܂ŋC������

���ߋʂɎ���������������ݍ���ł��܂�

�E��������h�~�p�R���Z���g�L���b�v���@�O���Č��ɓ���Ă��܂�

2�Ύ��ȏ�ł�������h�~���ʂ͂قƂ�NJ��҂ł��Ȃ�

�ڗ��f�U�C���A���邢�F�͋t����

�����s�ɂ�钲�����]�ځ@2012/6/27

�����s�ɂ�钲�����]�ځ@2012/6/27

�E���p�Y���͊댯

��̂ݍ��ނƁA���ǂ�����ł������Ă��܂����ǁA���Ɍ����J���B�ĂȂǂŃ��R�[���ΏۂɂȂ���

�E�H�ו��^�M�t�g(�H��)

�E�q�ǂ����������ɓ���Ă�����������A�u�������ɓ���Ă���I�v�Ɠ{���Ă͂����Ȃ��B�����Ĉ��ݍ��݁A���������������

���u���[�āB�v�ƌ����A��l�������J���Č�����B����Ǝq�ǂ����^�����Č����J���Ă����

�@

�@

����4cm�̌������������[���[(���{�Ƒ��v�拦��̂���)

�u500�~�ʈȉ��̂��͈̂��ݍ���ł��܂��v�ƁA500�~�ʂ�֗��Ȕ�r�Ƃ��čl���邱�Ƃ��ł��܂��B�����A���ۂɂ�500�~�ʂ͒��a2.5cm�قǂ�������܂���B�܂��������q�ɂ͗L���ł��傤�B

�����ʂ̐H�ו��ł�����

����ł͂Ȃ��A���ʂ̐H�ו��ł��̂ǂɋl�܂�A�������邱�Ƃ���B�R�������Ɗ댯�B���{�ł̋]���҂͔N�l��l���B

��F�H�p���i���ݐ�ɂ����j�A��(����)�A�A���E�s�[�i�b�c�i�̂ǂ֊���j�A���^�X�i�����̂ł��݂ɂ����j

���̂ق��̎���F�h���܂�H�ׂ��@�ނ�̂�������̂@�Y���܂����@�ڒ��܂�ڂɓh�����@�e�[�u���̏�ɂ�������l�p�̖������

�u�q�ǂ��̍A�͖����B�Ȃ̂ŁA�C�ǂɕ�������₷���A���߂�����������������A�ɋl�܂点����A�H�ו������ݍ��߂Ȃ��ōA�ɂ����Ă��܂����肵�܂��v(����Ғ�)

���c���⍂��҂͂��ޗ͂��キ�A�傫�Ȃ����܂�̂܂܈��ݍ��݂₷���B�����������B�悭���ށB

���H���@��������t�ł��v��

�����V���f�W�^���@�u�H�����łœ������Ȃ����^���@�������P�t�Œv���ʂ��v�@2017�N7��12��05��50���@���ȉ����p

�u��t�c�c�B�P�Ύ��Ȃ�Ώ������P�t���x�i�T�`�U�O�����قǁj�̐H����ێ悷��ƁA���Ɏ��鋰�ꂪ����Ɛ����B�u�H�������̂܂ܐێ悷��̂ɔ�ׁA���ɗn������ԂŐێ悷��ق�����C�ɏ����ɋz������邽�߁A���댯���������v�@���p�I���

�����V���f�W�^���u�����ɉ����⋋�͕K�v�Ȃ́H�v2017�N7��20��06��58�����ȉ����p�F

�u�ď�ɂ͔M���ǂ��C�ɂȂ�B��l�Ɠ����悤�ɉ����⋋���K�v���Ǝv�����������A�c��t�́u�K�v�Ȃ��B��ʂɊ�����������E����ԂŔ������킵��ɂȂ��Ă����肵�Ă��A���������܂߂ɂ����Ă���Ζ��Ȃ��v�Ƌ����v�@���p�I���

�������

��1�F(�\�h) ���ȂǁA�q�ǂ��̓͂��Ƃ�����u���Ȃ��B= ���������̂�������1m�ȏ��̏ꏊ�ɒu���B�����o�������b�N����s�̃O�b�Y�B�~�j�g�}�g�͎l��ɂ��Ă���^����

���e�̃o�b�O���J���A���ɂ��鏬�K�E���ϕi�����ށB�o�b�O��������1m�ȏ��

����̎q���������U�炩���Ȃ��悤�ɒ���

������͈��S�ɂ��Ă��Ă��A�e�̉ƁE�F�l�̉Ƃɍs���Ɗ댯��������̂ŁA���O�ɑĂ����Ă��炤

��2�F����̉��}�[�u���\��ǂ��\���Ă����B�\�͈玙�G����ƒ��w���ɂ̂��Ă���(���́u����̑Ή��|�C���g�v�̗�)�B

���k�d�b(�u����110�ԣ)���d�b�ԍ����ǂ�(�����Ƀ����N����)�B

��3�F�f������������o���Ă���(��̕t�����A�������܂���A�������A�w����������)�@���C���g��

���q�ǂ������ݍ��݂������I

��l���吺���グ��ƁA�q�ǂ����т����肵�Ĉ��ނ��Ƃ��B���܂��C�����炷

������ł��܂���

����ł́A���ɂ������̂͂܂�B

���ʂȂ�قƂ�ǖ��Q�B48���Ԉȓ��ɔr�������

�{�^���d�r�͓d�C�������N�����ĉ��邱�Ƃ�����̂ŕa�@�ցB���ɃR�C����̃��`�E���d�r�͐H���ň���������̂Ŋ댯�A���S��

�^�o�R��2cm�ȏ���ݍ��ނƁA���ɂ�����邱�Ƃ��B(�D�M��)���ɗn�����j�R�`���͗ʂ������z���������댯�B�D�M����ɃW���[�X�̊ǂ��g���̂͊댯

�g�C����܂͋��͂Ȃ̂Ŋ댯

�ċz���Ă��Ȃ�������~�}��

���{�^���d�r��35�l���S�@(�A�����J�̗�)�@�@�@�P�ΑO�㒍��

�� �� �� �� �@�Ɨ��s���@�l���������Z���^�[����2014/6/18�u���c���i���ɂP�Έȉ��j�̃{�^���d�r�̌���ɒ��ӁI�|�d�lj����邱�Ƃ�m��Ȃ��ی�҂��U�����I�I�|

�v���̈ꕔ���ȉ��f�ځF

�u�{�^���d�r�́A������ɐH���ɂƂǂ܂�A���d�̉e���ɂ���ĒZ���ԁi�͂��P���ԁj��2�ł�������ł��Č����J���Ă���

���Ȃǂ̏d�ĂȏǏ���邱�Ƃ�����A�ꍇ�ɂ���Ă����Ɏ����ȂǑ�ϊ댯�ł��B�c�c�{�^���d�r�́A�ߋ���łȂ��A���v�A�^�C�}�[�A�k�d�c���C�g�Ȃ��q�ǂ����ȒP�Ɏ�ɂł���l�X�ȓ��p�i���g���Ă��āA�����������i�Ŏq�ǂ����V��ł������Ƃɂ�鎖�̂������������Ă��܂��v

�u�����ǂɐڐG�����d�r����d���������ƁA�d�C�����ɂ��d�r�̊O���ɃA���J�����̉t�̂�����A�Z���Ԃŏ����ǂ̕ǂɑ������N����܂��B���̂��ߑ������o���Ȃ��ƁA�����ǂɒ�ᇂ��ł����茊���J���Ȃǂ̂����ꂪ�����܂��B���ɁA�R�C���`�̃��`�E���d�r�́A�����������L���A�H�����ɒ���₷�������łȂ��A�d�r���g����܂ő��̓d�r��荂���d�������̂܂ܕێ�������������邽�߁A����������̊댯���͂�荂���Ȃ�܂��B

�܂��A�ݓ��ł́A�݉t�œd�r�̋����疌�̕��H���N����܂��B�d�r�̒��g�i�d���t�j���̂ɃA���J�����t���g���Ă���A���J���}���K���d�r�Ȃǂł́A

�A���J�����̉t�̂����o���ď����ǂ̕ǂ����邨������w�E����Ă��܂��B

�ʐ^�Q�Ǝʐ^�R�́A�R�C���`�̃��`�E���d�r���H�����ɒ���ĉ��w�M����3

���N����������Ƃ��ď����O�Ȏ��ŕ�4 ���ꂽ�����g�Q���ʐ^�Ɠ������ʐ^�ł��B�P�ΑO��̎q�ǂ����R�C���`�̃��`�E���d�r���������ƁA�H���ɂƂǂ܂邱�Ƃ������ƍl�����܂��B

�@�c�c

�@�c�c

�c�c �c�c

�c�c

�u�S�D���Ƃ���̃A�h�o�C�X

�q�ǂ����{�^���d�r�����ݍ���ł��܂����A�����@�̌��ɓ���Ă��܂����Ƃ��́A�ꍏ��������Ë@�ւɍs�����Ƃ��d�v�ł��B�ň��̏ꍇ�A���Ɏ���

�����������̂ł����ɋ~�}�Ԃ��Ăт܂��傤�B���̍ہA�d�r�̎�ނ��Ԃ��m�F�ł���A��t�ɓ`���Ă��������B

�v

�u�o�ϋ��͊J���@�\�iOECD�j�̎�g�ɂ��� �@�y���́z �@International Awareness Week on Button Battery Safety �@�@�@�@�@�c�c�A�����J���O���c�c�@�@�@�@The US National Poison Capital Centre �̓{�^���d�r�̌���ɂ�� 35���ɋy�Ԏ��S���Ă���B �v

�����ʂ̌���ł́A�قƂ�ǖ��Q�ȕ�

�䏊�F���A���A�}�b�`�A�낤�����A�E�L�܁A�ۗ��

���[��F�G�̋�A����҂A�N�������A�����S���A�̂�A�S�y�A�C���N

���ϕi(���ɂ�����̂́A�قƂ�ǖ��Q)�F�e�B�b�V���A�����A���ϐ��A���t�A�N���[���A��������A���g�A�t�@���f�[�V����

���̂ق��F�J�C���A�C�n�A�V���J�Q���A�ԉA����(���x�v��)�A�����A�w�A�g�j�b�N�A�V�����v�[�A��������A����}�b�g�@�@�@�@�@�@�u�q��ăn�b�s�[�A�h�o�C�X�@�����Ȃ̊��v�@p.193�ɂ��

�E��{�͓f���������ƁB�������܂���Ɠf�����₷���Ȃ�

�E�f��������́E�f�����Ă̓_���Ȃ��̂Ȃǂ���̂Œ���

�^�o�R�F�̂ǂ̉����h�����ēf������

��F���⋍�������܂��ēf������

�h���܁F�������܂��ēf������B�����͂���

�g�C����܁E�Y���܁E�����ȂǁF�f�������Ɏ��}�A�a�@��

�^�o�R�F

2cm�����Ȃ���H���T���l�q������B2cm�ȏ�Ȃ�a�@�ցB���O������t�������O�b�Ɖ��������f�������B�������������܂���̂͊댯(�j�R�`���̋z�������܂�)

�^�o�R���n������(�ʂɐ������ĊD�M����)�����ނƓ��Ɋ댯�@�������a�@��

�f������Ɗ댯�Ȃ��̂����F�@��i�ł̂ǂ��₯�ǁE�}�j�L���A�Ŕx���E�d�r��z�`�L�X�̐j�ł̂ǂ�����

�@�@�}�j�L���A�̏����t�Ȃljt�͊댯

�댯�Ȃ��́F���͂Ȑ��(�g�C���p�Ȃ�)�A�K�\�����ȂǁA�Y���܁A�����t�A�^�o�R�A��т傤�A�d�r�@���u����̑Ή��|�C���g�v�Q�ƁA�a�@��

�u�g�C���◁���̑|���p��܂́A�����_��A���J�����̂��̂������A�����������Ă��܂��ƁA���ɂ������悤�ȏd�厖�̂ɂȂ�댯������܂��B�����́A�q�ǂ��̎�̓͂��Ȃ������A���̂�����Ƃ���ɂ��܂��悤�ɂ��܂��傤�v(�����ی���ÉȊw�@)

�@

�f�����Ă悢���́F���ϕi�A(�䏊�p)��܁A�����܁A�E�_�f�܂Ȃ�(�l�̂ɐG��邱�Ƃ�O��Ƃ��Ă�����x���S�ɍ���Ă������I�Ȃ���)

�@�@�N���[������g�͓Ő����Ⴂ�B�@

��������Ȃ�A�w�Ŏ��@-- ���j(�ق�)���w�ŋ���ŊJ�����Ď��

�������̓f�������F�����������ɂ��Ĕw����������(�}��)�B�Ђ��̏�ɂȂȂ߉��ɕ����A�̂ǂ̉������������B���߂Ȃ�@���܂�Ő����������܂��Ă���B

���̂ǂ��l�܂���

�����̒����m�F�B�̂ǂ̉��̂��͎̂w�ł�����ꂻ���łȂ���Γf������B�w�Ŗ����Ɏ�낤�Ƃ���ƁA�t�ɋC�ǂɉ�������ł��܂����Ƃ�(�s�[�i�b�c�͖c��ނ̂Œ���)�B�@

����F�������Ȃ�����@���~�}��

�C�����m��(���������点��)�E�l�H�ċz�@

���a�@�ւ́A�����̗e�������������Q����

�E�܂܂��Ɓ@�@�@�e���ӂ����ĐH�ו�(�̂�������)��{���Ɍ��ɓ���Ă݂���ƁA�q�ǂ����^���Ă��܂��B�e���킴�Ƃ炵�������炻�炵�ĐH�ׂ�ӂ������ƁA�q�ǂ����^���Č��ɂ͓���Ȃ�

���ݍ����̕ʂ̑Ώ����X�g�@�����ی���ÉȊw�@

���ǂ��̋~�}(���{�����Ȋw��)�@

�a�C��P�K�̑Ώ��̂�����(�����s��Ð����)

�@�u���łP�P�O�ԁE�d�b�T�|�r�X�(����Ȃ�)���{���ŏ��Z���^�[�B�u�s���̂��߂̒��ł̒m���v�R�[�i�[�ɉ��}�Ώ��@(�u���Ŏ��̂��N������)��@����h�~�̃`�F�b�N���X�g������B�d�b�ԍ��@

�����V��2014/6/8�u�ǂ�����H�@����@�h�~�ƑΏ��@�́@�@�V�[���E���c���₤�������v

�@

119�ԁ@������������@�t���ɂ��Ĕw���@���@

�������̃T�C��

�̂ǂ��������ċꂵ�����@�@��F���݂�݂���@�@�����o���A�ꂵ�����ɊP������

�@

��������₷���F�{���e�r�s�T�C�g���]�ڂ����Ă��������܂����B�@

�@�@�@���������Z���^�[�̐}���@�@�@"�w���@�Ŗ@" "�w���@�Ŗ@�ϖ@" "�n�C�����b�q�@"�Ō��� �@�H�i���̂ǂɋl�܂�Ȃǂ̑Ώ�(�H�i���S�ψ���)�@�@�������h���@�@����08/10/18p29�@

�@

��̓I�Ɏʐ^�����܂��傤�B

�����E�ŏ��h���~�}�����ɂ��u�K��ɂ�

�����E�ŏ��h���~�}�����ɂ��u�K��ɂ�

�Ԃ����́A�@�@���b���̊Ԃ������@���@�@��̂Ђ���v���肽��������悤�Ɂ@�@

�@

�P�Έȏ�̎q�̏ꍇ�@�@�@���������Ԃ��ŁA�݂̂�����������˂��グ��@�@

�@

�E�����V���f�W�^���u�s�[�i�b�c�P���ł��@�q�ǂ��̌뚋�A�����P�ʂ̓i�b�c���v2016�N8��29��02��57�����ȉ����p�F�@

�u�ꂵ�����ł������o�Ă���ꍇ�́A�{�l�������Ȃǂŏo���̂�҂������������Ƃ����B���l���h���Ԃ�����A�̂ǂɎ��˂����肷��ƁA����ɋl�܂�댯�c�B�v

�u��������ł��ٕ����o�Ȃ��ꍇ��A�����o�Ȃ��ꍇ�͋~�}�Ԃ��ĂтA�w�����������Ȃǂ��Ĉٕ����o�����Ƃ����݂�B�ӎ����Ȃ���~�}�Ԃ�҂Ԃɂ��S�x�h���̏��u���n�߂�B�S���}�b�T�[�W�ŋ������������邱�Ƃŋl�܂��������̂ǂ܂ŏオ��\��������ق��A�]�Ɍ��t�𑗂邽�߂ɂ��K�v���Ƃ����B�v�@�@���p�I���

�@

���~�n�`�~�c�œ������S�@�@

�����{�c���k�X�ǁ@�P�܂ł͋@�\���n�A�{�c���k�X�ۂ������ő��B���₷��

�����V���f�W�^�� �I���H�ד����{�c���k�X�ǂŎ��S�@�댯�ȐH�i�A�ق��ɂ� 2017�N4��11��04��01��

�P�܂ł́@�~�n�`�~�c�@�~���Ɛ���X�[�v�@�~��ː��@�~�R�[���V���b�v�@�~�ʋl

���q�ǂ��� �₯�� ���₷��

�q�ǂ��̔畆�͂ƂĂ������Ďア���߁A�₯�ǂ��₷���B�X�g�[�u�E�����E���g�[�Œቷ�₯�ǂɁB

�X�g�[�u�͈��S�����ň͂��B�X�g�[�u�̏�ɂ₩���u���Ȃ�

�Ԃ���������Ȃ���A�Ў�ł₩����������肷��ƁA�Ԃ�����L���̂Ŋ댯�B�m���̏�ɂ��ڂ������ł��[�x�̂₯�ǂɁB

�₯�ǂ�����

��b�ł����������ŗ�₷�B���Ԃ����قǁA�畆�̉��܂ő������i��

��������30�����x��₷�BNHK�u���������v�ɂ��ƁA�u5�`15���A�����Ђ��肷��܂Łv

�h���ɂȂ�Ȃ��悤�Ɏ߂ɓ��Ă���A���ʊ�ȂǂŐZ����������̐������ړ�����Ȃ��Ƃ���ɁB

���͒E�������A���̏ォ�琅��������(�畆���j��₷������)�B�ɂ݂��a�炢����n�T�~�Ő�Ă������B

���Ԃ���͂Ԃ��Ȃ��B

��E�߁E�O�A�����ʂ�^�I���ȂǂŁA��₵�Ȃ���~�}�a�@�B

�S�g�₯�ǁE�V���b�N���~�}��

�n�C�n�C���n�߂���A�v����

�q�ǂ��̂₯�ǖh�~�F

���܂藧���Ńe�[�u���N���X(�J�o�[)����������A�e�[�u����̂��̂������@���e�[�u���N���X�͎g��Ȃ�

�����̏�ɗ����ĔM�����̂ɂ����

���d�C�|�b�g�͒v���I

�d�C���ъ�Ȃǂ̏��C���ɂ����@���q�ǂ��̓͂��Ȃ��Ƃ����

���[�����E�R�[�q�[�Ȃǂ�������@���q�ǂ�������ĔM�����̂�H�ׂȂ��B�d�C�|�b�g�͎q�ǂ��̓͂��Ȃ��Ƃ����

�������x��50�x�ȉ��ɐݒ�

����P�O�J���ł��d�C�|�b�g�̃��b�N���O����I�@�@�����V���f�W�^���u���q�̔ߖA�d�C�|�b�g�|��S�g�ɔM���@�⑰���̌��k�v2016�N9��4��05��03���@���ȉ������p�F�u�ߖ��������A�U��Ԃ�ƃe�[�u���̓d�C�|�b�g���|��A���q���S�g�ɔM�������Ԃ��āc�B�c�c�������͂ǂ�ǂ����Ȃ��Ă����A�P������ɑ�������������c�c�B���q�͂��܂藧�����ł���悤�ɂȂ��Ă����B�����̓|�b�g�Ƀ��b�N���������Ă���̂��m�F���A���S���Ă����B�c�c�@�u�q�ǂ����v�������Ȃ�����������댯��m���Ăق����B����̎��̂ɔ����A���}���u���w�ׂ��������Ƃ���Ƃ����v�v�@���p�I���

�@

�A�C�������q�ǂ����G��@���g�p�シ���͂��Ȃ��Ƃ���ɕЕt����B�e�[�u����ɂ����Ă��R�[�h�����������Ă��܂�

�K�X�R����

�ԉ�

���ā@�����ɐG��Ƒ�₯��

NHK2013/8/13�����ɂ��ƁA���ԏ�ŋ����̑�ɂP�Ύ���������āA�S���P�����̂₯�ǂƂȂ������̂������B

NHK�����肵���Ƃ���A�C���R�U�x�̂Ƃ��A���̑�͂U�R�x�B�����̓S�_�͂T�U�x�A�x���`�͂U�Q�x�A�u�����R�̎���̒n�ʂ͂V�Q�x�A����͂V�T�x�B���H�̃}���z�[���̂ӂ��͂U�S�x�A���]�Ԃ̃T�h����o�C�N�̃V�[�g���U�S�x�B

���ɒ��ӂ��K�v�Ȃ̂͋����B

�x�����_�ɂ�����p�̂͂����̋������̂ӂ��݁A���ɂ₯�ǁB

�������y���M���ɂ̑O�ɂ������S�Ɏq�ǂ�����������Ă₯�ǁB

�@

�@

�����V��2014/6/9p11�u�q�ǂ��̂₯�ǁ@�Ă����Ӂ@�@�Ԃ̍��Ȃ�V��̋����ߔM�v

�����C�^�[ �@�ȒP�ɉΎ��ɂȂ�A�Ď�

�@

���L�͓����s�̌[�����[�t���b�g

�@

�E�q���̉ΗV�тɂ��Ђ̂V�������C�^�[�@�@�u�Ђ̎��ԁv(�������h��)

�E�q�̉ΗV�ю��@25�N��785�l�@�@�唼�̓��C�^�[�@�@�����ȏ��h���Г��v1982-2006 �{�l237�l�A�����Y��548�l�@�ߔN�͋㊄�߂������C�^�[�@�@�@�@

�E�ΗV�тɂ��q�ǂ��̎������̑��� ���C�^�[���S�K���ց@���`���C���h���W�X�^���X�@�\�t��

�@�@�@ �u�o�Y�Ȃɂ��ƁA���Ăł̓��C�^�[�̓_�{�^����������������A�����ɓ�ȏ�̑�������Ȃ��ƒ����Ȃ��\���ɂ����肷�邱�Ƃ��`���Â��Ă���A�c�B�����s�Ɠ������h�������߂Ē��ׂ��Ƃ���A�P�Q�Έȉ������C�^�[���g���ċN�������Ђ́A�P�X�X�X�`�O�W�N�ɓs���łT�P�P���������B�����X�W�����T�Ζ����̗c���ɂ����̂ŁA�R�l�����S�A�V�T�l�������������v

�����V��09/11/27�@�@10/4/7p3�@�o�Y�Ȑ��i���S�ہ@

10/4/2�k�C���ԗ��Ђł��傤�����S�l

����

�E�q�ǂ��̎�̓͂��Ƃ���Ƀ��C�^�[��u���Ȃ��A�G�点�Ȃ�

�E�ȒP�ɑ���ł��Ȃ��`���C���h���W�X�^���X�t�����C�^�[�ȊO�͔̔��֎~�@��PSC�}�[�N�t��

�E�u�q�ǂ��������ɂ������C�^�[����������Ă��܂����A�q�ǂ��͑�l�̎g�������w�K����悤�ɂȂ�̂ŁA���̋@�\�����ɗ���̂ł͂Ȃ��A���ӂ��܂��傤�v(����Ғ�)

�E�����ł���N��ɂȂ�����A�̕|����������

�������|�C���g

���S��́A��d�O�d�ɂ����邱��

���w�Z�Ŗh�Њw�K

�����}�蓖���̂������@�v�_���X�g

�O�o���̃P�K��B�g�т��邩�A�X�}�z�Ƀ_�E�����[�h���Ă����ƕ֗���Word�t�@�C��������(�g�їp�̋ɏ��� ���Q�i�g6�|�C���g)

���悭�����{�P�[�X

�o���@���������ŐB�����Ď~��

�Ŗo�@�����₷�@�@�������Ȃ�

�₯�ǁ@���@�����ŗ�₷�@�@

�@

���~�}�ԁ@119�@�@

�����Ƃ��́u���V�P�P�X�v�ɑ��k�i�����Ȃǂ̏ꍇ�B�E�F�u�T�C�g������j�B���}�蓖�������Ă����

�����菝�E�菝�@(�o���̂���P�K)

�̂́u��������������ł��ăK�[�[�v�@�����������̓_����

���������ł悭��(����)���L�z���@

�E���b�v�Ö@(�����Ö@)�ł́A�G�ۂ��������Ő����݂̂ŁA���ł͂��Ȃ�(���łŐl�̂̍זE������ł��܂�����)�B�����āA�������Ȃ�(�Đ��g�D������ł��܂�)�ŁA���^�C�v�̂������Ń��b�v����(���)�B���̂������ƁA���Ղ��c��ɂ����A��������B

���^�C�v�̃o���h�G�C�h��2004�N���s�̂���Ă���(�o���h�G�C�h �L�Y�p���[�p�b�h���P�A���[���@�o�C�I�p�b�h

)�̂Ōg�т���ƈ��S�B�Ȃ��Ώۂ��u�Q�Έȏ�v�Ƃ���Ă��鐻�i������B�@�u���b�v�Ö@�v������

�E�L���͈͂̂��菝�́A�G�ۂ�����₷��(�q�ǂ��������ނ���)�@�����ɖ��^�C�v�̃o���h�G�C�h���ǂ�

�E���łɊ������Ă���̂Ƀ��b�v�Ö@������ƁA�Ǐ������ċt���ʁB���{�M���w��͐H�i���b�v�͊�{�I�Ɏg��Ȃ��悤�ɋ��߂�@�����V��2012/7/7p1�u�₯�ǂɁu���b�v�Ö@�v�v���Ӂv

�E���菝�A�菝�́A�ƒ�Ń��b�v�Ö@�Ȃ�

�E���݃L�Y�A�h���L�Y�A�L�Y�͂����a�@��

�����Ȃǂɂ��܂ꂽ

�ۊ������Ȃ��悤�ɁA��������ł悭�A�������A�K�[�[�ł������ĊO�ȂցB

���̂悤�Ɋ���(�o�C�L�������ł����܂œ��荞��ő��B���A�܂�肪�Ԃ��͂ꂽ�肷��)�̉\��������ꍇ�́A���ł���B

���o�����������~��

�܂��͐������ŐB�@�o���́A�����ȕz�Ȃ�(�K�[�[�A�n���J�`)�ł��̕����������Ă���ƁA�ł܂��Ď~�܂�(���@�~���@)�B�@���̎~�ߕ��Ɠ��l�B����������悤�ɉ�������

���������o���@�o�����~�܂�Ȃ�

�o�����Ă��邫�������K�[�[���n���J�`�Œ��ڋ����������āA���炭�����B���ꂪ�ł���{�I�Ŋm��

�K�[�[�Ȃǂ�p�ӂ��Ă���Ԃ̉��}�ɂ́A�Ԑڈ����~��(�������ǂ̌��̕�������������B�葫�Ȃ�A�S���ɋ߂��ق��̕���������)�B���}�Ȃ̂ŁA���ڈ������n�߂��璆�~�@

����Ƃ��́A�������Ȃ��悤�Ɂ@���͐S����������

��������������s���̂͏����ȁH�@�O�ȁH

��������̐搶�ɑ��k�B15���炢�܂ł͏����Ȃł��悢

������

�Ȃ���������߂��Ȃ��B�߂��ƁA�s���ȍ��ܒ[���_�o�E���ǂ���������̂ŁA���̂܂܂̏�ԂŌŒ�

���@��

���点�ĕ@���܂ށB�ȋ��Ȃǂ��l�߂Ă��悢�B�Q������ƁA�����̂ǂɗ��ꍞ��œf�����Ƃ�����B

���K���X�E�������h������

�[���h�������ꍇ�́A�����Əo������̂ŁA���̂܂܊O�Ȃ�

���w��ؒf����

�E�����F����K�[�[���������A�~���B��́A�S���������

�E�w�F��p�E�ۑ��F����ΐ����ȃK�[�[�ł���݁A�|���܂ɓ����B������A(�G��Ȃ��悤��)�X�̓������|���܂��e��ɓ����B

���}���Ő��̕a�@��(�}�C�N���T�[�W�����[�Z�p�Ō��ǁE�_�o��D�����킹��)

*���ɔG���ƁA�g�D������ł��܂��B�h���C�A�C�X�ł͗₽�����āA�����ɂȂ��Ă��܂�

�����

�E��{�͓f�����邱�ƁB�������܂���Ɠf�����₷���Ȃ�B�f�����Ă̓_���Ȃ��̂���̂Œ���

�^�o�R�F�̂ǂ̉��������ēf������@�@�@�@

��F���⋍�������܂��ēf������

�h���܁F�������܂��ēf������B�����͂��߁@�@�@

�g�C����܁E�Y�����E�����ȂǁF�f�������Ɏ��}�a�@��

�E�댯�����Ȍ�����k�@��㒆�łP�P�O�ԁi365�� 24���ԑΉ��j�@�O�V�Q�|�V�Q�V�|�Q�S�X�X�@�i�����j

���ڂɕ���������

�S�~���������@���@�ږ����������A���łʂ炵���K�[�[�Ŏ��

�����������@�@���@��������A�₩��̐��Ő���

��i���������I�@���@��ʂ̐��Ő����A��Ȃ�

���₯��

��{�́A��₷

�Ԃ��Ȃ������x�@���@������5�`15����₷�@�@������bowl�ɂ��߂āB�~�����悭�����Ă�ƁA�畆��ɂ߂邽��

��̂Ђ�(���̕\��1%)�ȏ�̍L���͎�f�@���@��₵�ċ~�}�O��(���O�ȁE�畆��)�ց@(�q�ǂ��̔畆�͎ア)

500�~�ʂ��傫�����Ԃ���@���@�Ԃ����ɁA��₵�Ď�f

�Иr�E�Б��ȏ�̍L���@���@��₵�Ď��}�a�@��

��E��E�Ҋ�(�f���P�[�g)�̂₯�ǂ́A�L���Ɋւ�炸�a�@�ց@�@

�~�s�̗�p�V�[�g�́A�畆�̉��܂ł͗�₸�A�͂������Ƃ��ɔ畆�����߂�B�~�����ɖ��h��ƁA�畆��ɂߎG�ۂ�����

���Ŗo�@�����₷

�X�X�̐����������F�@�X���|���܂ɓ���A���𑫂��A���������C���A�K�[�[�Ȃǂł���ނƁA�悢�X�X���ł���B���₽���Ȃ�߂����A�ό`����̂ł܂�ׂ�Ȃ��������₹��

�Ŗo�������͓���(�����s���i)���Ȃ�

�E�X���Ȃ���A�Ⓚ�ɂɂ����Ⓚ�H�i�ő�p

������ł����@�@(�q�ǂ��͓����傫���̂ŁA�]�|���ē���ł��Ƃ�����)

�ł����C�@���@24���Ԃ������ɂ��āA�l�q������

���Ԃ��ł������x�@���@���Âɂ��āA��₷

���Ԃ��u���u���_�炩��(�o����)�@�������a�@��

��F�������E���܂ł����C���Ȃ��E�̂̓������w���@���@�����Ȃ��]�O�Ȃ�

�Ђǂ��o���E�J��Ԃ��f���@���@���}�a�@��

�������Ȃ��@�@���@�S�x�h���A���}�a�@��

�����܁E�˂�

���������Ɉ��ÂɁB

�P���͌Œ肵�ė�₵�A���̕�������������B�o�����uRICE�v�FRest�i���Áj�AIcing�i��p�j�ACompression�i�����j�AElevation�i����j

���܁E�E�P���Y����(�G���ȂNJ����đ�p�B�Ђ��Ȃ���l�N�^�C�Ȃǂő�p)�����`�O�Ȃ�

�����Ɏh���ꂽ

�ђ��E�������n�`�@���т�/�ł��o���B���ł悭�A���h����̓�p

�傫���n�`�E�ċz���ꂵ���@���@�C���m��(�������ɂ��点�A�̂ǂ̒ʂ���悭����B�̈�)���Ď��}�A�a�@��

�����ڂꂽ

�����͂���@���@�g�������ď����Ȃ�

�������Ȃ��@���@�S�x�h�����Ȃ���~�}�ԌĂ�

�����̒��̏o���@�@�@���t�ɎE�ۍ�p������̂ŁA��͕s�v

���������炮��@���@��������

�����S�x�h��

(1)�ӎ������邩�Ă�

(2)�ċz���Ă��邩�@�@���Ɏ����ق����߂Â�(����������)�A�����㉺���Ă���Όċz���Ă���B(�S�����~�܂��Ă��邩�ǂ�������ʎs�������f����͓̂�����߁A�������K�v�͂Ȃ�)

(3)�ʍs�l�Ɂu119�Ԃ��āv�Ɨ���

(4)�ʂ̒ʍs�l�ɁuAED��T���ģ

(5)�����͐S���}�b�T�[�W�B���l�ɂ́u���Â���͏ȗ����Ă悢

�@�@���Ό��́@�@���܂݂Ȃ���@�܂��Q��

���@�Q�̓���̂��傤�ǒ��Ԃ̓_��0.6�b���Ƃɂǂ�ǂ��B�����݂̂R���̂P���ނ܂��������艟���Ɣx�ɓ͂��B��̍b�̕t�����Łi�ʂ̎���ォ��d�˂�j�i�����͎w�Q�{�ʼn����j�@�@��30��ƌ��Q����J��Ԃ�

�@�@�E�~�}�Ԃ�����܂ő�����i�܂��h�����Ȃ��Ă��A���s���悭������ʂ�����j

�@�@�E�ԈႢ�����ꂸ�ɂ������������

��l�@�@���@�u�����������ł悢�B�M��(�_�f�s��)�́u���Â��v��

�q�ǂ��@���@�u���Â��v������B����Ōċz���~�܂邽�߂̐S����~���A���Ȃ肠�邽��

�E�����ЂƂ肵�����Ȃ��ꍇ�A�S�x�h�����Q�����Ă���A119�Ԓʕ�EAED�̎�z

(6)�����ċz���n�߂���A�̈���

��AED�@�@�@�@�@�@�Ƃ��������o���āA�}���E�����̎w���ɏ]������

�������Ԃꂽ�l����������A110�Ԃ�119��

��ɂЂƂ�ɂ��Ȃ��B�����킢�̂͒����B�����N�����ēf������̂́A�C�����l�܂�̂Ŋ댯�B�����������댯�B���������ɂ��A���R�ɓf������B�]���A�~�͓����̊댯���@�@�����̂Ƃ����̈��ɁB�ߕ������߁A�ۉ��B110�Ԃ���ƌx�@�����ی�B

�Ђǂ����(�������Ȃ��A�傫�Ȃ��т��A�ċz�������A������A)�̂Ƃ���110��(�x��)�ł͂Ȃ�119��(�~�}��)

�}���A���R�[�����ł͐����̊댯����B�a�@�ȊO�ŏ��u�ł��邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��̂ŋ~�}�ԁB

�f���Ă���Ƃ�����������(�C���m��)���Ď��R�ɓf������(�̈ʁE�����̈�)

----------------------------------

���ً}�̋~���蓖�Ă��~�}�y�[�W��

�\�[�X�F�u�q�ǂ��̎��̖h�~���S�}�j���A���v�ANHK�u���������v�A�����V��10/8/29p35�u���҂��� 1364�@�O�r�ؒf�v�Ȃ�

�����}�蓖�����N

�Ƃ����̎蓖�E�\�h���w�т����@(���{�ԏ\���Ё@���l�Ǝq�ǂ�)�@���ڕʂł�₭�킵��

�����}�蓖�̖{

�u�q��ăn�b�s�[�A�h�o�C�X�@�����Ȃ̊��v�@�����ɁA�C���X�g�t�� p.190-199

�q��ăn�b�s�[�E�A�h�o�C�X

�@

�q�ǂ��@���}�蓖

�@

�₯��

�x�r�[&�}�^�j�e�B > �Z�[�t�e�B�[�E�P�A

�@

���S

�@

�R���N���}�b�g�@�N�b�V�����ŏ��ւ��]�|�P�K�̊ɘa�@�K���ւ̉����y���@�R���N�����ׂ�ɂ����̂œ]�|�h�~�Ɍ���

�̌��k�F�u�①�ɂ��痑�����o�����Ƃ��ė������Ƃ����B���ł������Ɗ����Ǝv������A�R���N�}�b�g�̏�ɗ����ĂЂт������������ł��B���ʂ������B�①�ɑO�͕s���ɂȂ�₷���̂Ń}�b�g�͂����Ȃ��Ă������ȂƎv���Ă������A�킪�q����������Ă��Ă����ŗ��Ƃ��Ă�����Ǝv���ƃ]�b�Ƃ��飁@

�̌��k�F�u���܂藧�������A���������Ă�������W�����A�t���[�����O�ŗV��ł��đO�֓]�сA���ł����B����������̑O���߂����猌���o�Ă����

�R���N�}�b�g�͌���8mm�قǂ̐��i���W��(�h�A�̊J���߂̂���܂ɂȂ�Ȃ�����)�B(�\�ʂɓ\���Ă���)�R���N�͔R���ɂ����h����������B�R���N�͖Ȃ̂ŐԂ���Ȃ߂Ă����S�Ƃ̂��Ɓ@�@�u�Ԃ����̕����Ƀt���A�}�b�g���Google�����@

���݂�����قǓ]��ł����S

�����Ȃ��Ă��A�d�˂ɂ���Ƃ����������

�������A�����ɂ��Ȃ��ƐԂ�����f���Đg�\���Ȃ��Ȃ�̂ŁA������Ό����قǂ����̂��͍l�����́B�₪�ĕ����o���A�댯���炯�̊O�̐��E�ɏo���Ƃ��A�n�ʂɃ}�b�g�͕~���ĂȂ��B

���l�ɁA���}�b�g�͉ƒ��ɂ����K�v�͂Ȃ��A����Ԃƒɂ�(���Ƃ��w�K�ł���)�������c���Ă����Ă�����

�Ȃ��A���܂藧�����n�߂Đ��T�Ԃ��ƁA�]�ԂƂ��ɕЎ�����悤�ɂȂ�B��������ɂ������������ł���ꍇ�Ȃǂ͒��ӎU���ŊȒP�ɓ]��ł��܂��B

�u�q�ǂ��̔]���o���@�s�Ҍ��ɂ߁v(����10/6/5p38�����p)

�u�]�_�o�O�Ȉ�̊Ԃł́A����Q���炢�܂ł̓��c���́A�c�B�c�]�������W���̕��������������A�]�Ƃ̂����Ԃ��傫���c�B���̂��߁A���܂藧�������Ă��Č������ɓ|�ꂽ�A�x�b�h���痎�����Ƃ������ƒ���̏����Ȏ��̂ł��A���W�����ɂ���d���̓����ŏo�����A�d��������ɂȂ邱�Ƃ�����Ƃ���Ă���B�c���Ăł́A�ƒ���̌y�����̂��炢�ł͍d��������͋N���Ȃ��Ƃ����l�����嗬�c�B�ǂ���̗�����q�ϓI�ɏؖ����ꂽ�킯�ł͂Ȃ��v

�R���N�ƁA�R���N�}�b�g�̗��ɕK���\���Ă���EVA�����́A���ɔR�₵���ۂɗL�Q�ȉ��͏o���Ȃ��BEVA�͔M�Ɏア���ߏ��g�[�ɂ͓K���Ȃ�

�@

�t���A�}�b�g�@�z�[���p�i�Ƃ��ā@�@���ւ̓]�|�P�K�̊ɘa�@�K���ւ̉����y���@�@�w�Z�ȂǂŎg�������12mm���炢�̐��i������(�]�|�ł̈��S���͍���)�@�\�ʂ�EVA(���C�v���X�`�b�N)�Ȃ̂ŔR����

�@

�t���A�}�b�g�@�x�r�[�p�i�Ƃ��ā@�@���ւ̓]�|�P�K�̊ɘa�@�@�K���ւ̉����y���@�@

�@

����1.6cm�@�@�r�t�o�d�q�r�b�O�}�b�g�@�@�����t���A�}�b�g�̒��Ō��ݍő勉��1.6cm�@

����ȉ��́A����Ɍ����}�b�g�ŁA�����ɂȂ�܂�(��ɋƖ��p)

����1.8cm�@�@�ۈ牀�p�N�b�V�����}�b�g�������@�@EVA����1.8cm���x�@�����ƍ���

����2.5cm�@�@�W���C���g���G�N�T�T�C�Y�}�b�g�@�@EVA����2.5cm�̂��́@��r�I�����łȂ�

���݁`4.5cm�@�@"�L�b�Y���[��"�p"�N�b�V�����}�b�g"�������@�@���Ǝ{�ݎ{�݂̃L�b�Y���[���Ō������镪�����N�b�V�����}�b�g(EVA�łȂ��E���^���t�H�[����)��2.5cm�`4.5cm�����邪�A�l�i�͂P���ĂQ���`�S���~�� �B�}�b�g�ƃ}�b�g�̊Ԃ́A�a�œ]�Ȃ��悤�ɁA���͂ȃ}�W�b�N�e�[�v���Ŏ{�H

���݁`6cm�@�@"�X�g�����O�}�b�g" "�ۈ�p�i�Ō����@�@����6cm��

�t���[�t�H�[���}�b�g�@������@��̂悤�ȏ��N�b�V����

�}�b�g���X�@�@����ׂ����B�������}�b�g�ƃ}�b�g�Ƃ̊Ԃ̍a�ƒ[�ł̓]�ђ���

�˒I�̃��b�N��

�@

�h�A�@���b�N

�@

������K�[�h��

�@

�R���Z���g�@���d�h�~�J�o�[�@�@�_�C�\�[�ɂ�����

�@

�`�F�A�x���g

�@

���q�h�~�Ђ�

�@

�`�F�A�x���g���p���q�h�~�Ђ�

�@

�K���X��U�h�~�t�B�����@

�@

�o�X�`�F�A�@�����Ƒ҂��Ă��Ă��炦��B���Ƃ����ɐĈ��S

�@

�x�r�[�\�t�@�@�@�����ł��g���A�ʂ�Ă��ӂ���OK

�@

���t���̂�������@

�@

���̂ق��̐��i���O��I�ɒT���F�@Yahoo!�V���b�s���O

���q�ǂ����̈��S�@�Ђ����댯

�Ђ�������������]�|�A�Ђ�����ɂ���܂蒂���A�Ԃ̃h�A�ɋ��܂�ȂNJ댯

������o�Ă���Ђ����Z�����E���̗͂������ΊO���悤�����������Ă����Ƃ悢�̂ł́B

�댯�ȗ�F

�㒅�̃t�[�h���܂��̂Ђ��������̗V��ɗ��݁A���܂�@�@�㒅�̕��̕����ɂ���Ђ��ł����Ă��A�d�Ԃ̃h�A�ɋ��܂�@�Y�{���̂Ђ������]�Ԃɂ���܂�@���A�����J�ł͎q�ǂ����̃q���̓��R�[���ΏہAEU���K��

�t�@�X�i�[�E�����i�Ŋ�����Ђ�����

�o���������|�P�b�g�������������ē]�|

�C�����͂��Ă��āA�t���[�����O�̏��œ]�|

���̂���������A�Ĕ��h�~�̂��߂ɏ���ґ����ɒʕ���B�S����������Z���^�[��e���[�J�[�����B

�e���̓����F

1997�@�p���K�i����A�u�����̂Ђ���14�Z���`���Ă͂Ȃ�Ȃ���u�R�Έȉ��̐Q�Ԓ��ɂ̓t�[�h�֎~�v

�@�@�@�@���B�A���@�u�Ђ��̒[�Ɍ��іڋ֎~��u�Y�{���͂Ђ��֎~�v

�@�@�@�@���{�E�o�ώY�ƏȂ��Y�ƋZ�p�������������q�ǂ������S��JIS�K�i�Â���

2014/12�@�����������Ђ����g�����q�����́AJIS�K�i�Ƃ��ĔF�߂��Ȃ�

�����s�u�q�ǂ��p�ߗނ̈��S�m�ۣ�@NPO�u�q�ǂ��̊댯����������v�@�S���{�w�l�q�����H�Ƒg���A�����@�i���~���E�C���^�[�i�V���i��(��������)�@

�����V��2014/6/25�u�q�ǂ����@�Ђ��g�p�_���@�@��ɂ���܂鎖�̖h�~�v�@�@((2007/8/24p33�}��

���ߕ��Ɠ]�|�h�~

���|�P�b�g�̒��Ɏ�����ĕ����Ȃ� �~�A�����Ă�

�]�т₷���A�肪�o�Ȃ��̂Ŋ���Ԃ��đ傯��

���㒅�̃{�^����`���b�N�͂�����ƕ߂�

���R�[�g�̃t�[�h�͈���������Ȃ��悤�C������@�@���Ȃ��������S

�@

�u2�Έȏ�ɂȂ�������̒��Ō�ʎ��̂���������Ȃ�܂����A�c�����ł͕��s���A���w���ł͎��]���ɏ���Ă��āA�̎��̂ɓ��ɋC�����Ă��������v(�����s���ǂ���ÃK�C�h���)

���|�C���g

�u��яo���v�������@���O�o���A�c������e���ڂ𗣂��Ȃ�

���]�Ԃ��w�����b�g���p�@�@�����̂U���͓��E��

�`���C���h�V�[�g���������g�p�@�@������Ȃǂ͊댯�@�@�g��Ȃ��Ǝ��S��3.7�{

�㕔���Ȃ��V�[�g�x���g���p�@�@�`�������ꂽ

�����v�Ȃ�

���H������Ă��āA�N�Ɏl��l���̗c�������̂������Ă��܂��@

6�Έȉ��@�� 26�l���S�A 3,973�l�������@(����24�N�x�@�����@���v�S�|�T�@���s�҂̔N��w�ʂ̌�ʎ��̎��Ґ��ƕ����Ґ�(����23�N))

�@

��ʎ��̂œ��{�ł�50���l�ȏオ���S���Ă��܂��B�܂��Ɂu��ʐ푈�v�@�x�@���̔���(����9�N)�ɂ��ƁA�u���a21�N�ȍ~����8�N�܂ł�51�N�ԂŌ�ʎ��̎��҂̗v��50��5,763�l�v�@

�����w��N���̎��͓̂ˏo�@

���O���t�́A�����V���f�W�^���u���s���̌�ʎ��́A�����҂͏��P�ˏo�@�O�����̌o�����v�����p�@2017�N2��19��06��01��

�@

�q�ǂ��̌�ʎ��̂��ł������̂́u��яo���v�@�@�V���߂�

�Ȃ������q�ǂ��̌�ʎ���(�x����)�ɂ��ƁA�q�ǂ��̌�ʐl�g���̂ő����̂́A���H���f���@����t�߁@�[���@���]�ԁ@���w���j��

�L����ЃV�O�i���̕��͂ɂ��ƁA3����13�ɂȂ�܂ł�10�N�ԂɌ�ʎ��̂Ŏ�������m���� 1/22�B���悻20�l��1�l

�@

�����f������M���ł��A�͂˂���B��������Ă��Ă��c�@���S���̑�����

�����V���f�W�^���u���f�����A��������Ă����̂Ɂ@��l�����̏��P���S�v2017�N2��19��06��01�����ȉ����p�F�@

�u�M���@�̂Ȃ����f�������A���e�ɋ�������悤�Ɏ�������ēn�����B�c�c�U�O��̏������^�]�����p�ԁc�B�c�c��ɂ����g���b�N�̉A����c�������Ŏp���������B�@�u���v���ɂӂ����Ă����B�c�c�v�B�����͌x�@�ɂ����b�����B�c�c�ٔ��Łu���S�m�F��ӂ����v�Ƃ���A���s�P�\�̂��������Y�v

�u��e�u�Ԃ͋���ƔF�����Ăق����v�@�@���e�c�c�͊O�o�̍ہA�c�c�A���_���ς������������Ă����B�u���H��n��O�ɍ��E���m�F���āA��������Ă��牡�f������n���₼�v�B�v�@���p�I���

2014/�U/�S �����E�L�����w�Z�Q�N���j�����A��̍ہA�w�Z�O�̉��f�����ŁA�E�܂��Ă�����^�g���b�N�Ɋ������܂ꎀ�S�@���]���悪�x�@���ɕ��ԕ����^�M���@�̐ݒu��v�]

2014/10/4 �T�Βj���������q�����_�ŁA���e�ɑ����ĉ��f���������f���A��p�Ԃ����܂���ۂɂ͂˂�ꎀ�S�@�h���C�o�[�͑�l�ɂ����C���t���Ȃ�����

�����f�������E���m�F���悤�@���ɒ���

���f�����ŎԂ��M�������Ȃǂ���̂��N����1300���ȏ���B���f�����ɃX�s�[�h�𗎂Ƃ����ɋȂ����Ă�����A�ԐM�������ē˂����ނȂǂ������Ƃ��đ����B�܂��M���œn�邾���ł͈��S�ł͂Ȃ��A�q�ǂ����g���E�������Ē������Ȃ���ΎԂɂ͂˂���B�Q�l�F�����V���f�W�^���@�u���f�����̏��w���������́A�X�����ŎԂɈᔽ�@�x�@���v

2018�N3��22��11��19��

�E�����V���f�W�^���@�u����ҁA������̎Ԃɗv���Ӂ@���H���f�����S���́A�u�E����v�̂Q�D�T�{�v�@2016�N9��21��16��30�����ȉ����p�F

�u���f�O�ɎԂƂ̋������\���Ƃ�Ă��Ȃ��v

�u����҂͉��f�ł���Ɣ��f����ԂƂ̋������A���E�Ƃ������Ŗ�P�O�O���[�g���������B���f���Ă���n��n�߂�܂łP�`�Q�b������A���f���͍��E���m�F���Ȃ��X�����������B���̌��ʁA���H��n����O�ō����痈���ԂƏՓˁv

�u���鎞�ԑсc�c���S���́c�c�A����҂����ˍ��̒��p���A�Ԃ̉^�]�҂ɂ͑O�Ɠ��̑��߂̓_�����c�B�c���H��ʖ@��́A�O����Ό��ɎԂ�����Ƃ��������ăn�C�r�[���������v

���e�̔������������Ȃ�

�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@

�`���C���h�r�W�����֘A�摜�������s�����ی��ǃT�C�g���]�ځB�����s�Ń`���C���h�r�W�����i�c�����E�̌����K�l�j�����삷�邱�Ƃ��ł���(������Ďw���̒ʂ�ɐ��Đ܂�Ƃł�������)�B�q�ǂ����e�̔������炢���������Ȃ����Ƃ�̌��ł���B

�@

���댯�ɋC�t���Ă��A�R�Ύ��͋}�ɂ͎~�܂�Ȃ��@

���q�ǂ��͐e�����Ă���

�E��������A�������A����{��������@�@��O�����Ȃ�(�����Ȍ����_�ł��E���E)

�E�K���~�܂����E�A���A�E

�E�����Ȃ��A�����ĉ��f

���q�ƕ����Ƃ��́A�q�ǂ��̎��������ĕ��������B����Ȃ��������ƁA��яo����h���Ȃ�

�������_

�E�u�����́A�Ƃ܂�I�v�@�u�����́A�E���E�B(�Ԃ��~�܂��Ă����)�������v

�E�u�����Ŏ~�܂��v�u�Ԃ����Ă��Ȃ������āv

�E�ł���яo���Ȃ��悤�ɁA�e�q�ŁA�����~�܂荶�E���m�F����K���@�@�u�����ǁ@�Ԃ͎����@���Ă邩�ȁv(�x����HP���)

�E���ɐM���̕ς��ڂ��댯

�E���s�җp�̐M�����_�ł���������A�ԓ��l�ɁA��ɓn��Ȃ�

�������_�@�n��Ƃ�

�E�q�ǂ��͔w���Ⴂ�̂ŁA�h���C�o�[����������ɂ����@

���E�ԁE���ԂɊ������܂�₷��

�E�u�������n�낤�ˁv�@�@����ƁA���Ɋ댯�@����l������Ȃ��B��̂Ђ�łȂ��A��������ƃx�^�[�B

�u��Ȃ��͎q�ǂ��̖��j�v

�c���`���w���́A�܂������ň��S�𗝉������悤�Ƃ��Ă������ł͂Ȃ��B����яo�����Ƃ�����B��(1)��l������Ȃ��A(2)�M���̓r������͓n��Ȃ��B�����͐������Ă������Ȃ̂ŁA�����Ő������������ɑi���A�u����̓}�}�Ƃ��Ȃ��Ƃ��₭����������v�Ǝ�点��̂��L���B�K���ɂ��Ă��܂�

�u�q�ǂ��͂��ꂳ��̌��ǂ��܂��B�@�@�c���̎��̂ł́A�ی�҂ƈꏏ�ɓ��H��n�낤�Ƃ��āA�ی�҂̌��ǂ������ĎԂɂЂ���ĖS���Ȃ����Ƃ�������݂���Ȃ���ʎ��̂��������Ă��܂��B�@�@�@�q�ǂ��������J��Ԃ����������������B���H�ɂ͊댯�������ς��I�v(�x����HP���)

��(�h���C�o�[)�́A(�̊i���傫��)��l�̕��s�҂ɋC������āA��l�̑O��ɂ���q�ǂ��ɋC�t���ɂ����X��������

���H�n

�E�H�n�ł����f������T���ēn��

�E�u�ꏏ�ɕ������ˁv�@�@�Ԃ��ʂ�Ȃ����ł��q�ǂ��𑖂点�Ȃ��@

������������̓I�Ɍ���������

�R�Ύ��͒��ۓI�ȁu�C��t���āv�u��Ȃ��I�v�u��яo������_���v�͗����ł��Ă��Ȃ��B�u�E�A���A�E�v�ƌ����Ă��A�����������Ǝ�邱�Ƃ��@

������ɂ��� |

������₷�� |

��Ȃ��I |

�~�܂��� |

�C��t���� |

�Ԃ����Ă��Ȃ������� |

�E�A���A�E |

�ǂ�������Ԃ����Ă���H |

��Ȃ̂́A����̓I�ɁA�J��Ԃ������邱��

���V�тɂ��āA���[�����o����

�u�M���ł͎~�܂��āv���@�ߏ��̓��H�Łu�����ɗ�����A�����ŃX�g�b�v�I�v�ƁA�R�~�J�����傰���Ɂu�C��t���v�������~�܂��Č�����@���x��

���[�����o���邽�߂́u�ʂ肦�v�Ȃǁ@�@�@�@�@�@��ʈ��S���[���̗c���G�{�Ȃ�

�@

�@

�����V���T�C�g�����p�F�u��ʈ��S�������钍�ӓ_�Ƃ��āA��ˎR��w�S�������w���̘@�ԁi��j��ȋ����́A�u�q�ǂ��͉����댯�������ł��Ȃ��A�傫�Ȃ��̂ɒ��ӂ�D����A�W����M���Ȃǂ̈Ӗ����𗝉��ł��Ȃ��Ƃ���������������B���f�͂��t���̂͏��w�O�N���炢����v�Ǝw�E�B�u����܂ł������_��M���ł�����Ǝ~�܂�A���S���m�F����Ȃǂ̊�{�����e���J��Ԃ��������K�v������B��{���̂ɐ��݂��A���]�Ԃɏ��悤�ɂȂ��Ă�����A�g����鉞�p�͂ƂȂ��Đ��������v�Ƙb���Ă��飁@

�@

�@

��(���S�ɂ��A�������K�v)

�p�F�C���C�����ŁA���f�����Ŏ���Ȃ��̂����ۂ����Ύ��B�ǂ������炢���H

�@���S�Ɋւ��ẮA�_���Ȃ��̂̓_��

�A���O�Ɋ댯��\���@�������O�Ɍ����Ă����F�u���f�����ł͎���Ȃ���v��

�q�����������A�͂�����`����B(�ʏ�Ƃ͈Ⴄ��ʂł��邱�Ƃ�`����)

���i�́A�Ƃ��Ƃ�������Ă����ƁA���ƂŌ������Ƃ��Ă���邱�Ƃ��킩��A�q���҂��Ă����@�@�@ NHK�u���������q��āv�Ȃǂ��

�����ˍ�

�����p���˃X�e�b�J�[

���s�J�C�`�����@�@�@100���[�g���悩�甽�˂��钴���P�x���˃X�e�b�J�[�@���͂Ȑڒ���

�E�����N�@�@�@���{���ˍޕ��y�����@�@�@���[�J�[���f�J�^���O������@�@�e�[�v�A�C�p�X�e�b�J�[�A�X�q�A�����h�Z������X�[�c�܂�

�����]�Ԃ̗��K

���K�ɂ��w�����b�g�A�����A���Y�{���A����𒅗p

(1)�����@�@�y�_�����O�����A�����ɗ����Ĕ��̎��ɉ����ĕ���

(2)�o�����X�@�n�ʂ��R��Ȃ���i�ށB�ŏ��͑�l���x����B�����グ���܂ܐi�߂鋗�����������L���B�ɂ₩�ȍ⓹������

�u���[�L�̎g������������@�@���Ŏ~�߂�̂łȂ��A�u���[�L�Ŏ~�߂邱�Ƃ��o����

�O���Ԃ��炢���K����ƃo�����X���o�����H

(3)�y�_�������ė��K

���]�ԋ������J���Ă���c�́F

��s(�����́A����)�ȂǁB���{�T�C�N�����O����̓����s�V�h��E�_�{�O���T�C�N�����O�R�[�X�B���c�@�l���]�ԃZ���^�[�̑��{�͓�����s�E���T�C�N���X�|�[�c�Z���^�[

�����V���f�W�^���@�u���]�Ԃɏ�肽���@�y�_���O���o�����X�����v2014/8/3p23

�@

����ʈ��S�����N

�{�c�����Ԃ̎q�ǂ���ʈ��S�T�C�g�ɖ{�c�ł��`���C���h�r�W����������

���ǂ��r���^�@�g���^�����Ԃ̎q�ǂ���ʈ��S�T�C�g

���ǂ������ۂ����ƒʐM�@�Ȃǁ@

���e�q�ŗV��ł�����h��

�u�����Ȃ����́A�傫�Ȃ�����h���v�Ȃ̂ŁA�_�C�i�~�b�N�ɗV�тȂ�����S��g�ɕt����

�l�c�j�q���w�����ڂ������ڂ����Ƃ����� (�������̂Ƃ�����W�\�킢�킢������)�x

�����q��

�O�o���ɂƂ��ǂ��Ċm�F

���q

���q�ɂȂ�����A�傫�Ȑ��Őe���ĂтȂ���

������炸�ɁA���̏�����Ă�

���X�̐l�ɏ����Ă������

�e�̖��O���d�b�ԍ����o���Ă���

���e

�q�ǂ��̂��̓����������o���Ă���

�傫�Ȑ��Ŏq�ǂ��̖����Ă�

�������͂���

�o�T:�@NHK���������@�Ȃ�

���q�ǂ����U����

��������Ƃ͈Ⴂ�A���w��N������́A���ǂ��͓Ƃ�ŏo�����悤�ɂȂ�

�@

�������s�`��u�L��݂ȂƁ@2014�N8��11�����@�݂�Ȃƈ��S�R���� 125�v��x�����T�C�g�E�`���V���F

�E��点�܂��傤�I4�̖�

�i1�j�m��Ȃ��l�ɂ��čs���Ȃ��B�m��Ȃ��l�̎Ԃɏ��Ȃ�

�i2�j�A��Ă����ꂻ���ɂȂ������吺�Łu�������ā[�I�v�Ƌ��ԁB�h���u�U�[���@�������o���P���i����

�i3�j1�l�ł����Ȃ�

�i4�j�o������O�Ɂu�N�ƁE�ǂ����V�сE�������A�邩�v������

�F�B���A��čs���ꂻ���ɂȂ�����A�߂��̑�l�₨���肳��Ɂu�������āI�v

�����̖��O�E�Z���E�d�b�ԍ���������悤�ɂ���

�E��l���C��t���邱��

�i1�j�A��Ԃ₢���V��ł���ꏊ���A�q�ǂ��̓����̍s����c�����܂��傤�B

�i2�j�n��̒��̊댯�ȏꏊ��A�������̂Ƃ������u�q�ǂ�110�ԋ��͎ҁv���������q�ǂ��ƈꏏ�Ɋm�F���܂��傤�B�v

�E�x�����@�U����T�C�g�@�C���X�g�A�N�C�Y������@

�@

���x�������쐬�����W���u�C�J�̂������v

������Ă��u���߂�Ȃ����B�m��܂���B��l�ɕ����Ă��������v

�����s�`��u�݂�Ȃƈ��S���S�n���h�u�b�N�vp.16���

�����s�`��u�݂�Ȃƈ��S���S�n���h�u�b�N�vp.16���

�x�����́u�q�ǂ��̈��S�v�y�[�W�@�@�@�`��́u���S�E���S�v�y�[�W�@�@�@�C�J�̂��������i�@

���ʁ@�@�@�x�������ۈ牀�Ŕz�z�@�@�N�C�Y�Ƃ��ďo�肷��ƁA�q�ǂ��͊��ňËL����

�ʂ肦�@��c���͑�D���@�@�@�x�������ۈ牀�Ŕz�z

�@

1.�ߏ��̐l�ɂ��������Ă����@(�u���̎q�����w�Z�ɍs�����ƂɂȂ�܂����B��낵�����肢���܂���Ƃ��������Ă����A�����Ă����l�ԊW�B)

2.���Ă����Ȃ�

3.�����ς�f��@�@�@�@�@�Ƌ����Ă����@�@�@�@�@�@�@

�A�w�O�ɐe�q�ňꏏ�ɒʊw�H������A���S�m�F�B�@�@�@

�u�h�ƃu�U�[�͘r����������ꂽ��点�Ȃ����A�炵�Ă��N���������Ă����Ƃ͌���Ȃ��v�@�@�@

�u�N�����K�˂Ă��Ă��A����Ԃ̎q�ǂ���������K�v�͂Ȃ��B......�Ԉ���Ă��A�`�F�[�������O���Ă͂����Ȃ��v�@�@�@�@�@�����V��2009/3/12p24

�@

�E�����V���f�W�^�� �u�q�ǂ����g�����@�G����ʋ����A�o�����v�@2015�N1��11��05��00�����ȉ����p�F

�@ �u�V�т��Ƃ�����Ȃ���h�Ƒ�c�B�c�s�R�҂ɐG���Ȃ�������m�邽�߂́u�V���_�g���[�j���O�v�v�@�u�V�������c�����c�B�Q�l�P�g�Ō����������ė����A�݂��ɐl�����w�������g���ĐV���_�������グ��B�Q�l�̋����͂P���[�g���قǂɂȂ�A��l���r��L���Ă��͂��Ȃ��B���ꂽ�炻�̂܂ܕ������B���Ƃ��Ȃ��悤�W�����邱�ƂŁA���������o���c�B�c�u�c���t�͌��킹�邪�G���Ȃ��c�B�m��Ȃ��l�ɐ���������ꂽ��A�V���_�ȏ�̋������Ƃ��āv�v

�u�f��Ƃ��́u�ł��܂���v�c�B�u�c�����ς�Ƃ����ԓx��������c�v

�u�u�댯����͓�����̂���ԁc�v�v�@�@ �u����̌����ɏ����ł��s������������A�S���͂œ����悤�B�c�c�d�v�Ȃ̂́A�s�R�҂ɋ߂Â���Ȃ��悤�ɂ��邱�ƁB�c�c�w��̋C�z�c�u����܂��������n���J�`���Ƃ��Ȃǂ̗V�т��A�l�̋C�z���@�m����P���ɂȂ�v�v

�@

�@

�w�������悤�I�@���������̂�����݂��x(�A�[�j�o�Ł@�k��ǎq)�@

�q�����U����\�͂Ȃǂ��댯����g�������K���ł���G�{�B

�����ɓh��G�E���l�`�E�e�����́u�q�ǂ��̈��SQ&A��t���B

���̖{�ł͌܂̖����܂��F

1.�@��l�ɂȂ��Ă͂���

2.�@�U���l�ɂ͂��Ă����Ȃ�

3.�@�U���l�̎Ԃɂ͏��Ȃ�

4.�@�댯�ȂƂ��͑吺�ŋ���

5.�@�����ɉƂ̐l�ɒm�点���@

�k��ǎq����̈��S����

���ǂ��@���S

�h�ƃu�U�[

�q�ǂ��̈��S�u���O�@�@�Z�R���B�c���ȍ~�̂��낢��Ȋ댯�����グ�Ă���

�����̂ق��̎G���玙����

�q�ǂ��̗V�т́A���ׂĔ��B�ɂȂ����Ă���B

���܂Ȃǂ��u��Ԃ�v�Ƃ������Ƃ́A�͂��݂��g���͂̊�b�ɂȂ�

�G�{�́u�G�v�@�@�R�ΑO�̎q�ǂ��ɂƂ��āA���t�ȏ�ɕ����𗝉�������A��������菕���ɁB�������m���Ă�����̂��G�{�Ō������Ƃ��̊�т͑傫��

���ق߂�

�E�q�ǂ��łȂ��u�s���v���ق߂�

�E���E���O�ɂق߂�@�@�@�@

������߂Ă��܂����O�̃^�C�~���O�łق߂�ƁA���E��˂������Ċ撣��

�E�撣��́u�������p�v

�u�撣��́u�������p�v�����Ă�����ƁA�s���̎x���ɂȂ��邱�Ƃ������v�@�@�@�@�@

�E�u�������ˁv�Ȃnj��ʂ������ق߂�̂łȂ��A�s�����̂��I�m�ɂق߂�(�ߒ��̓w��)

�u�ЂƂ�ł����������ł����ˁv�u�H�ׂ�ꂽ�ˁv

�E���s���Ă��A�ӗ~���ق߂�@�@�e�����s��O�����ɂƂ炦�Ă��邱�Ƃ������@�v���C�h�����

�u�`���Ă݂悤�Ƃ����ˁv�@�@�M�𗎂Ƃ����Ƃ��A�u�^�ڂ��Ƃ��Ă��ꂽ�̂ˁv�@�@���R�炵���Ă��A�u�g�C���̂��܂ōs�����ˁv�@

�E�C�������ف@�@�@

�u������������ˁv

�@

�o�T�F���ʎx������R�[�f�B�l�[�^�[�u�� Cafe BB (���w��) 2010/12�Ȃ�

�@

�@

�֘A�y�[�W�F�q�ǂ��̌��N�@�����Ԃ�����@���������@�x�r�[�J�[�@�������@�~�}�@�@

�@